ある場所にあわせて書かれた物語をその場所で配布すると、読み手はおのずと物語をその場所で読むことになります。クリエイティブアイランド中之島に参加する15の施設や建物で配架している、演劇作家、⼩説家、チェルフィッチュ主宰の岡田利規さんによる『中之島15の場所での物語』は、まさにそのような特殊な読書体験を前提として書かれたテキストです。

岡田利規さんは2019年、2021年、2023年と断続的に中之島に足を運んでリサーチを重ね、2024年から執筆を開始。7月11日~25日の2週間は中之島にあるgrafのレジデンススペース「graf porch」に滞在して、いわゆる“缶詰め”状態で原稿を書くことに集中しました。最初に書き上げたのは、大阪市中央公会堂にあわせた1作。「OMMビル」と名付けられたそのテキストは、2023年のリサーチ中に、OMMビルの屋上庭園から公会堂を眺めたことや、公会堂の地下にある展示室で岩本栄之助(公会堂建設費のために私財を投じた人物)の生涯にあらためて触れたことなども反映された物語でした。リサーチを前提とした原稿依頼なので、それも当然なのですが、といって、このようにして物語が書き上げられてみるとあらためて気づかされることがいくつもありました。

場所に寄り添った先のフィクション

大阪市中央公会堂にあわせて書かれた物語「OMMビル」は、公会堂の地下に設置されたミーティングポイントに配架されているのですが、この場所を起点としてそのすぐ横にある階段を上がっていくことが物語内でうながされます。《その階段は地上階で、この建物のメイン・ホールである大集会室の、ロビーの脇に出》て、《今は週末の日中で、ホール内は一般に公開されている。扉は開放されており、その手前には「本日 10:00から14:00まで、大集会室を自由にご覧いただけます」という案内掲示が立っている》といったテキストが続きます。

ある日、確かにその場所を実地に岡田さんが見歩いたからこその現場に即した描写は、『中之島15の場所での物語』全体に通底するもの。実際、7月の“缶詰め”中にもテキストを書き進めるなかで、気になる建物のディテールや空間の様子が出てくると、その度ごとに自転車で各ポイントへ確認に訪れる岡田さんの姿がありました。

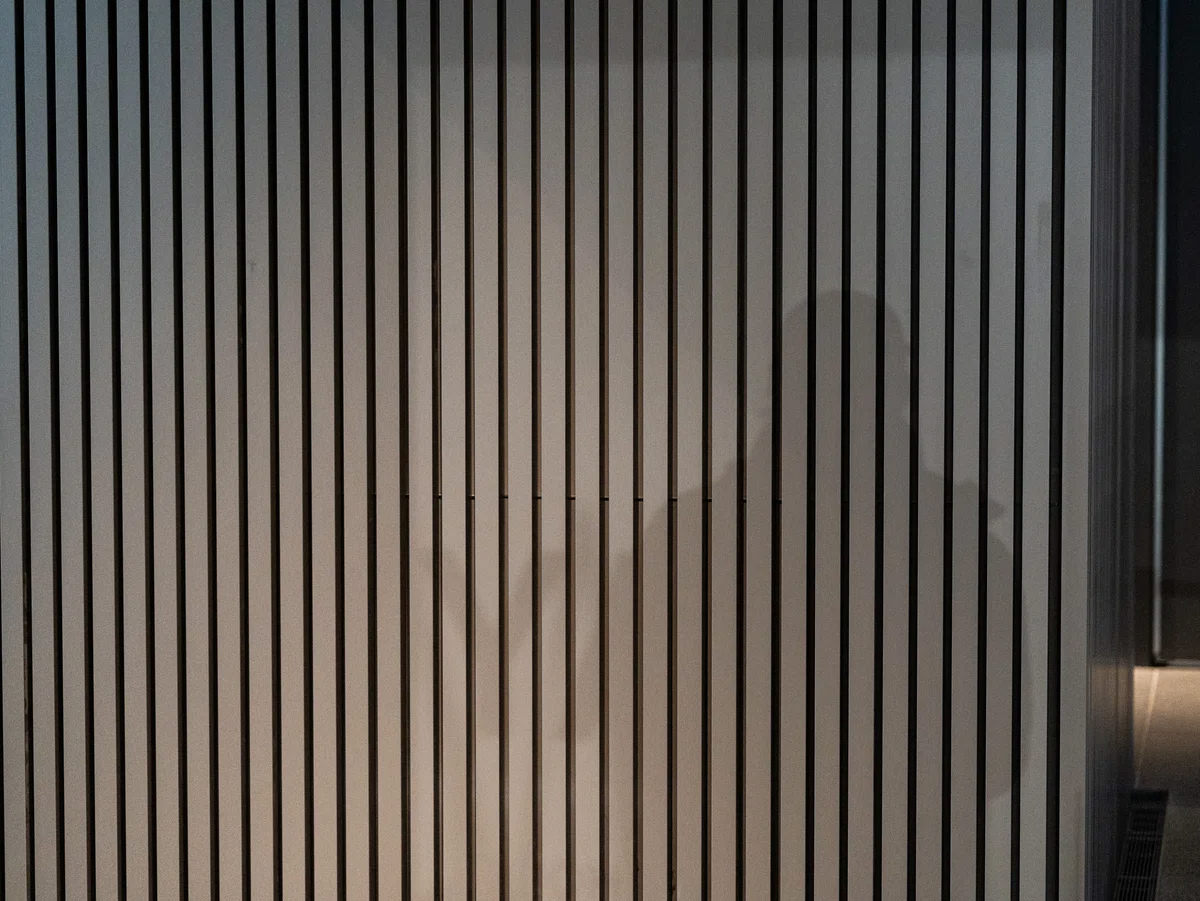

実際の場所に丁寧に寄り添ったこうした描写のうえで、現実にはあり得ないフィクションの世界へとシームレスに移りゆく展開も読みどころのひとつ。たとえば、大阪中之島美術館にあわせて書かれた物語「空き地」では、配架ポイントにある共用空間のベンチのひとつに座って、その目の前の壁に注目することがテキスト内で促されます。

《特色シルバーの羽板をあしらった鎧張り仕様の壁。あなたが凝視しているのは、羽板と羽板の隙間の空間である》という、現実の大阪中之島美術館で見られる特徴的なその壁面が、気づけば《隙間の空間が、奥へ向かって遠ざかっている》《奥に向かってぐんぐん引っ張られていく、その速度がみるみる上がっていく》と、激しく変容していきます。SF的な現実崩壊感を感じるような展開ですが、実際にこのテキストを読んでいる眼の前の現実=壁が変化することが記述されているわけですから、単なる想像上のフィクションとも違っています。それぞれの場所に寄り添って描写されたからこその、現実とフィクションが薄皮一枚でつながっているような物語が生まれたといえます。

ちなみに、大阪中之島美術館についてのテキストは、岡田さんが大阪を離れてから執筆されたため、現場の様子を再確認するためにスタッフ宛に以下のようなメールが届きました。これが物語にどう関係するのかまるでわからないまま、スタッフがいそいで事実確認したこともここに記録しておきます。

《中之島美術館について調べていただきたいことがあります。外壁の内側(館内からみた様子)は、表面が、縦長の畝と溝の繰り返し、みたいな仕様になってますよね(言ってることわかりますか?) あれの畝および溝の幅の長さ、及び溝の深さを知りたいです。また、その壁とベンチの距離がわかる写真をとってもらえるとありがたいです。》

あなたに呼びかけるような物語

撮影:仲川あい

ある場所に合わせて書いたテキストがそこで読まれるということ。この特異な読書体験に対応するようにして、岡田さんの『中之島15の場所での物語』のほとんどで、“あなた”という二人称が採用されました。

たとえば、中之島フェスティバルタワーにあわせて書かれた「錦橋」の冒頭のテキストがこちら。

エントランスの自動ドアをくぐりこの建物内に入ってきたその瞬間から、この空間の中でなんといってもいちばんの存在感を示しているわたしのことをあなたが気に留めないでいられなかったのは、あなたの様子を見ていてわたしにはわかっていた。

「錦橋」

「書いたものがその場所で読まれるものになるというプロジェクトなので、あそこにこういうものがありますよね、と見えている景色の一部にフォーカスを合わすように指し示す、つまり、テキストが得意とするディレクションの機能を使うこともできるし、このテキストを読んでいるあなたを見ている人がいますよ、とかってことも書けるのも面白いと思いました。だって、普段何かを読んでいて、その読んでる自分が今どう見られているかなんてことは普通は考えませんよね」と岡田さん。そう、『中之島15の場所での物語』では、たびたび、読み手=あなたはテキストから呼びかけられます。これもまためったに得られない読書体験といえます。

なお、『中之島15の場所での物語』が完成後に行われたトークイベントの質疑応答のなかで、この“あなた”と呼びかけるテキストが星占いにも似ているという指摘も飛び出しました。そう言われてみると、その場での読み手の動きを先読みして書かれた予言めいたテキストのようにも思えてきます。

あるいは岡田さんの演劇界での活躍を知っている人であれば、それを戯曲的に感じる人もいるかもしれませんが、岡田さん自身は決して戯曲を意識していたわけではないと言います。

「自分としては戯曲を書いてるつもりはないので演劇とは関係ないと思っていますけど、僕のなかにある演劇的なものがどのくらい無意識に現れているかは自分でわかってないので…。ただ、演劇の演出家というのは俳優をディレクションしますけど、この言葉を俳優が舞台上で言うことで観客はこういうことをイメージすることができるだろうなというのは戯曲のテキストでも意識的にやっています。でもそれは演劇だからやっているというよりは、どんなテキストを書くときでも、僕は言葉でディレクションできるということを基準にして書いてるところがあると思います」。

もし、あなたも今ここに、大阪市立科学館のロビーにいるのであれば、想像してみてください。今ここにいる人々のなかで、はたしてどれがわたしでしょう?

「どれがわたしでしょう」

能の形式もとりこみながら

リサーチを重ねるなかで、岡田さんはくりかえして幽霊や亡霊についても話していました。つまり、能の形式が今回の『中之島15の場所での物語』執筆に活かせそうだという予感めいた話だったのですが、実際に書き上げられた物語は、まさに能の構造を下敷きに書かれたようなテキストがいくつも見られます。

岡田さんと能のつながりでいえば、2016年に『池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』のうちの1巻で能と狂言の日本語訳を手がけ、以来、能のフォーマットを応用した舞台の上演などもたびたび行ってきました。ここでいう能の形式とは、旅人がある土地を訪ねて、この世のものではないものと出会い、昔の出来事や因縁について語られるという夢幻能と呼ばれるもののことです。

「能においてその土地の物語を語る亡霊はシテ、旅人はワキと呼ばれますけど、『中之島15の場所での物語』ではテキストを手にして、その場で物語を読むことになる読者がまさにワキの立場で、そこで幻視がはじまる、つまりフィクションが立ち上がるんです。今回のテキストを読んだ人がこれって能みたいだなと思うことはないと思いますけど、能の枠組みというのは実はかなり使っています」。

その土地の物語を語るシテのような存在。『中之島15の場所での物語』には、そのような語り手がたびたび登場するのですが、この発想の発端のひとつとなっているのが、リサーチ中に行き当たった明治18年の大阪で起きた大水害の話。淀川の水が大阪市中にあふれ、中之島でも天神橋や栴檀木橋など多くの橋が流されました。

「中之島の大半が浸水したという出来事でしたが、もちろん今の中之島にはそんな跡はまったく見られません。ですけど、そういう出来事があったと知ったときにイメージが湧いたんです。といって、その災害の体験を臨場感あふれる形で書けそうだというのとも違って、そういう事実とフィクションを重ね合わせることができれば面白いだろうなと思いました。たとえば、香川の屋島は源平合戦の戦場跡でもあって、これも能になっていますけど、ただ屋島に行ってもそういう出来事のあったことはわからないと思います。ところが、そういう出来事があったことをインストールした状態で行けば、現実の場所に重ね合わせて感じられることがあって、そのことに僕はとても興味があります」。

明治18年の大洪水を題材にとった物語は、グランキューブ大阪にあわせて書かれた「プラザ」で読むことができます。また、土地の由来を語るシテのような存在として、『中之島15の場所での物語』では岩本栄之助、適塾門下生といった歴史的人物から、ずんぐり氏と呼ばれる得体の知れない者が登場し、ときには建物自体が何かを語り始めることも。物語ごとに異なる、さまざまな語り口にも気にかけながら、15のミーティングポイントを訪ねて15の物語を味わってみてください。

なお、『中之島15の場所での物語』は、岡田利規さんによって書かれたテキストをもとにして今後さらなる中之島での展開も予定していますので、今後の展開にもご期待ください。

※本テキスト中の岡田さんの言葉は、24年7月の聞き取りと11月20日のトークイベントで話されたことをもとにしています。

文:竹内厚

※文芸誌「新潮」2025年3月号に「中之島15の場所での物語」の全文が掲載されました。本記事の松見拓也さん撮影の写真は、「新潮」掲載のために撮り下ろした写真です。

岡田利規『中之島15の場所での物語』 ※作品タイトル|対象施設

「三十一階」 中之島センタービル

「プラザ。」 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)

「リーチバー」 リーガロイヤルホテル

「旧緒方洪庵住宅(適塾)より」 大阪大学中之島センター

「空き地」 大阪中之島美術館

「B4F」 国立国際美術館

「どれがわたしでしょう」 大阪市立科学館

「ここ」 graf

「錦橋」 中之島フェスティバルタワー

「オルタナティブな道行」 中之島フェスティバルタワー・ウエスト

「書物を読む経験の空間化」 大阪府立中之島図書館

「OMM ビル」 大阪市中央公会堂

「加彩婦女俑」 大阪市立東洋陶磁美術館

「ふしぎなふね」 こども本の森 中之島

「アートエリアB1前地下通路」 アートエリアB1

【アーカイブ】

中之島プロモーション / アーティストクリエイション「中之島15の場所での物語」トーク&リーディング

日時:2024年11月20日(水)18:30~19:30

会場:graf porch

登壇者:岡田利規(演劇作家・小説家・演劇カンパニー「チェルフィッチュ」主宰)、服部滋樹(graf代表、クリエイティブディレクター)、竹内厚(編集者)

司会:木ノ下智恵子(大阪大学21世紀懐徳堂 准教授)

委託:令和6年度日本博2.0 事業(委託型)

主催:クリエイティブアイランド中之島実行委員会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催:中之島パビリオンフェスティバル2025