- Top

- Creative Contents

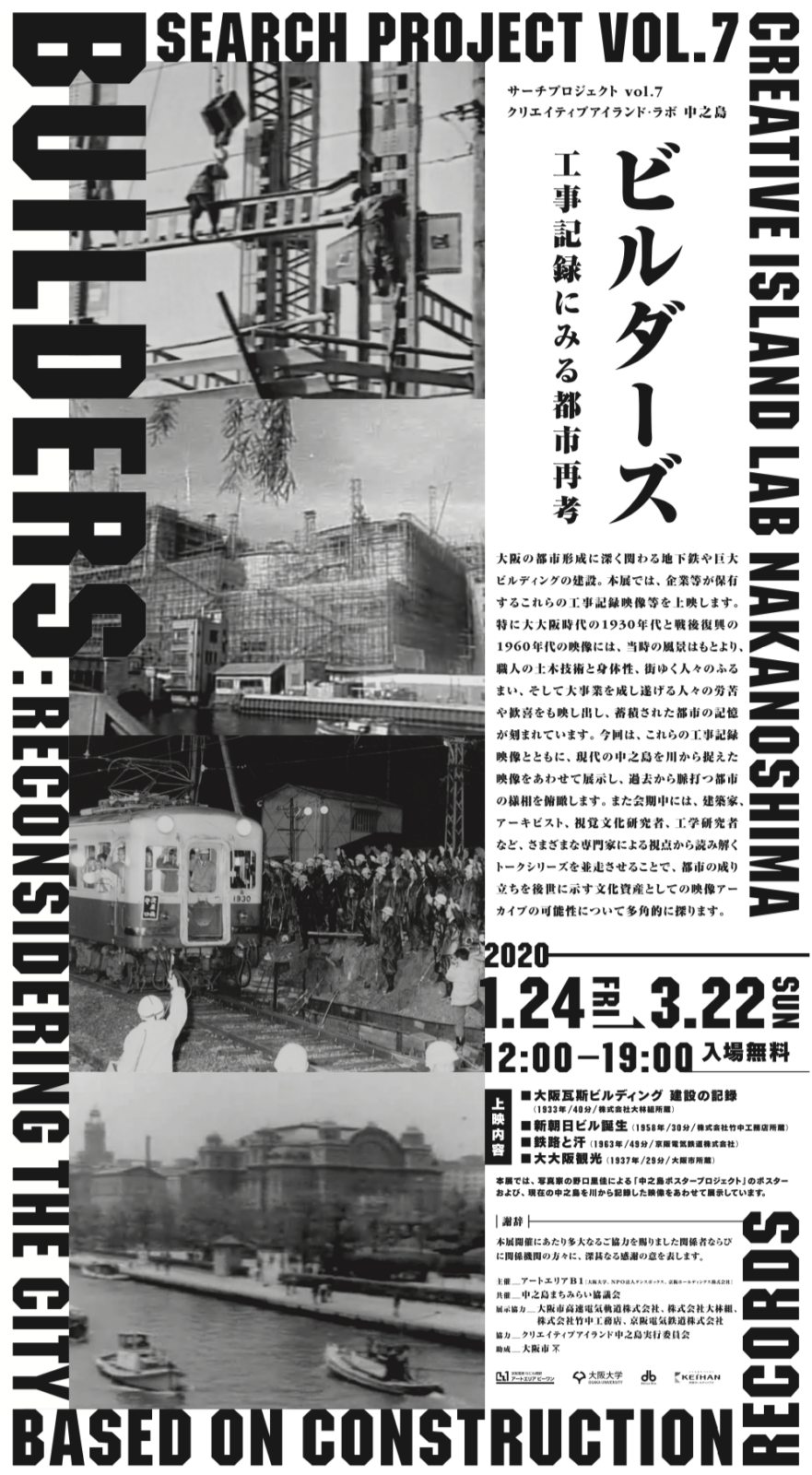

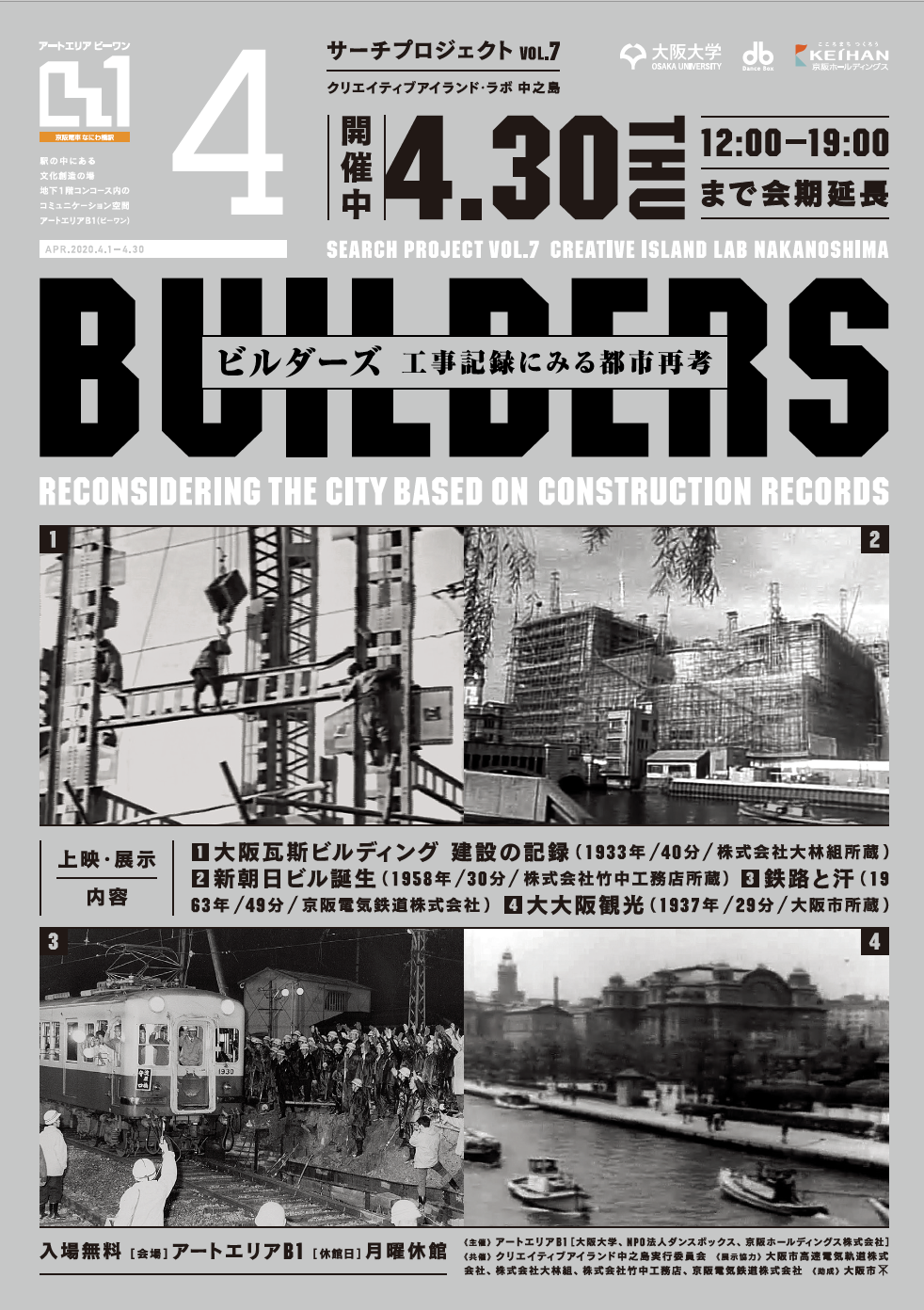

- 【レポート】展示企画「ビルダーズ:工事記録にみる都市再考」

【レポート】展示企画「ビルダーズ:工事記録にみる都市再考」

貴重な工事記録の映像資料を期間限定で上映展示。上映展示×トークシリーズを通じて探る都市の記憶。

大阪の都市形成に深く関わる地下鉄や巨大ビルディングの建設。本展では、企業等が保有する大阪の都市形成に深く関わる地下鉄や巨大ビルディングの工事記録映像などを上映しました。

特に大大阪時代の1930 年代と戦後復興の1960 年代の工事記録映像には、当時の風景はもとより、職人の土木技術と身体性、街ゆく人々のふるまい、そして大事業を成し遂げる人々の労苦や歓喜をも映し出し、蓄積された都市の記憶が刻まれています。今回は、これらの工事記録映像とともに、現代の中之島を川から捉えた映像をあわせて展示し、過去から脈打つ都市の様相を俯瞰することを企図しました。また会期中には、建築家、アーキビスト、視覚文化研究者、工学研究者など、さまざまな専門家による視点から読み解くトークシリーズを並走させることで、都市の成り立ちを後世に示す文化資産としての映像アーカイブの可能性について多角的に探ることを試みました。

展覧会名:

ビルダーズ:工事記録にみる都市再考

会期:

2020年1月24日(金)−3月22日(日)12:00-19:00

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み来場者分散を図るため、会期を4月7日(火)まで延長。

会場:

アートエリアB1

休館日:

月曜休館(2/24 のみ開館、翌2/25 休館)

入場料:

無料

展示協力:

大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社大林組、株式会社竹中工務店、京阪電気鉄道株式会社

展示内容

「大阪瓦斯ビルディング 建設の記録」

(1933 年/ 40 分/株式会社大林組所蔵)

御堂筋に面し、現在は国の登録有形文化財にも指定されている大阪ガス本社ビルの工事記録映像。設計は安井武雄、施工は大林組。冷暖房完備など当時最先端の設備を備え、食堂やガス料理講習室、講演場が設けられたハイカラな施設として一般にも親しまれた通称ガスビルは、約3 年で延べ18万人近くを動員する一大事業でした。鉄骨を組み上げていく鳶職人、高熱のリベットを遠くから投げて空中で受け取る鉸鋲工など、当時の高度な職人のふるまいに目を見張ります。

「 淀屋橋延長線工事 1960-1963 鉄路と汗」

( 1963 年/ 49分/京阪電気鉄道株式会社)

3 年にわたる京阪電鉄淀屋橋地下延長線(天満橋駅─淀屋橋駅間)工事の記録。交通量の多い天神橋への影響を最小限に抑えるトンネル工事、スコップで土を掘り出す作業員の様子、地下線での試運転などが、工法の詳細な説明とともに記録されています。私鉄の大阪都心乗り入れ第一号という京阪の悲願達成にあたっての熱のこもった劇的な演出は、映像作品としても興味深いものです。天満橋近辺のオフィス街や人々の様子など当時の風景や世相が刻まれています。

「大大阪観光」

( 1937 年/ 29分/大阪市所蔵)

大阪市電気局と産業部が市営交通機関の普及と観光宣伝を目的に制作した映像資料。1933 年に開業した大阪市営地下鉄や、バスを乗り継ぎ、通天閣、住吉大社、大阪城、電気科学館などのランドマークを巡り、観光艇で大阪市中央公会堂を臨みながら中之島などを周遊します。工事記録とは異なりますが、建物内部の紹介や浪花踊り、水上生活者の暮らしの様子なども交え、経済・文化において栄華を極めた「大大阪」時代の都市景観や産業、風俗を多面的に伝えています。

「船から見た中之島の現在」

(2019 年/ 60 分/撮影編集:松見拓也/撮影協力:一本松海運株式会社)

中之島は、堂島川と土佐堀川に挟まれた東西3.3kmの1丁目から6丁目に区画された島(中州)です。その中之島を船で6丁目にあたる西の端から時計回りに進み、1丁目の東端で折り返して一周することで、現在の中之島の姿を捉えたもの。船の正面から撮影した映像と中之島側にカメラを向けた映像とを30分ずつ交互に上映し、ふだんの中之島とは異なる水辺からの景色を映し出しています。

「中之島ポスタープロジェクト/野口里佳」

(2020 年/ B0、B2、B3 ポスター/ © 野口里佳 デザイン:倉澤洋輝)

被写体との独特の距離感をもった写真作品で知られる写真家・野口里佳が、2018年より春夏秋冬の中之島を巡り独自の視点で捉えた写真をもとに、中之島をプロモーションするイメージポスターを制作。大阪や京都の駅、街のなかに展開したポスターを映像資料とあわせて展示しました。

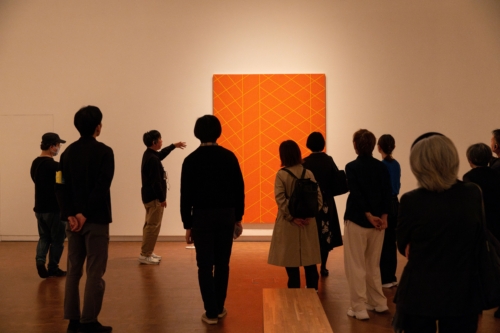

シリーズトーク

オープニングトーク「都市の記憶 建築アーカイブをめぐって」

近代以降の大阪の建築史・都市史研究を俯瞰すると、一般に近代建築と呼ばれる戦前の歴史的建築物には多くの注目が集まっている一方で、戦後から高度成長期にかけてのビル建築物や都市整備に関して、残念ながらまとまった成果を認めることができません。昨今の再開発の波にあって戦後の建築物が解体され、建設時の資料も散逸・処分されるなか、戦前と現在を結ぶ戦後昭和の建築都市文化は、歴史からまるごと抜け落ち、やがて記憶からも消滅していく危機にさらされているといえるでしょう。今回は、建設事業者、建築家、アーキビスト、知的財産法研究者、視覚文化研究者を招き、建築アーカイブをめぐる保存状況や保存・公開における課題、歴史文化的価値などを紐解きながら、その活用可能性を探りました。本トークは、大阪中之島美術館準備室との共同主催により開催、同準備室が大阪市立大学と資料保存・研究を進めている大阪・関西における建築アーカイブに焦点を当てました。

日時:2020年1月24日(金)19:00 − 21:00

会場:アートエリアB1

参加費:無料

ゲスト:

高岡伸一(近畿大学建築学部准教授/大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員)

齋藤歩(京都大学総合博物館特定助教)

秋山卓也(大阪大学知的基盤総合センター准教授)

佐藤守弘(京都精華大学デザイン学部教授)

松隈章(株式会社竹中工務店設計本部企画担当)

カフェマスター:

植木啓子(大阪中之島美術館準備室研究副主幹)

木ノ下智恵子(アートエリアB1 運営委員)

南谷雅和(京阪ホールディングス株式会社経営統括室事業推進担当部長)

共同主催:大阪中之島美術館準備室

助成:一般財団法人地域創造、公益財団法人ユニオン造形文化財団

「鉄道アーカイブの保存活用とその魅力」

1906 年に創立した京阪電車には、現在に至るまでに手がけてきた様々な大工事の記録が保管されています。これらの映像は、一企業の社史に留まらず、当時の風景や風俗を伝え、都市がどのように造成されてきたかを知る貴重な映像資料でもあります。京阪電車の運転を経て、現在は京阪電気鉄道株式会社広報部係長の中西一浩さんをゲストにお迎えし、鉄道アーカイブの保存・活用とその魅力についてお話を伺いました。

日時:2020 年1 月30 日(木)19:00-21:00

会場:アートエリアB1

参加費:無料

ゲスト:

中西一浩(京阪電気鉄道株式会社広報部係長)

カフェマスター:

久保田テツ、川上卓男、木村博哉(アートエリアB1 運営委員)

「文化と経済の両輪〜企業メセナからみる都市創造〜」

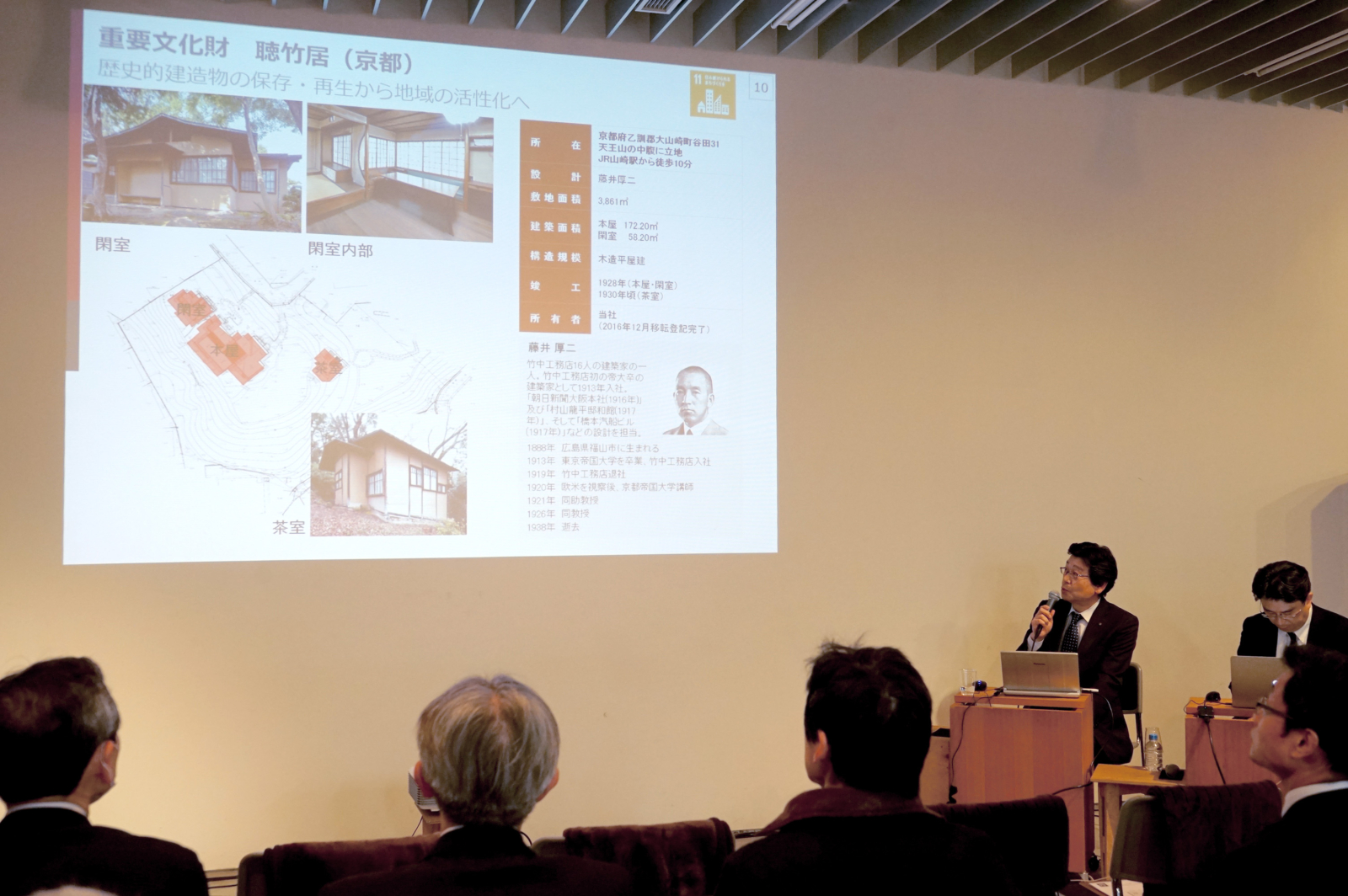

大阪では、都市の発展に「民」の力が大きく貢献し、今に残る優れた建造物や学術・文化の素地が築かれた。時を経て1990 年のメセナ元年以降には、企業による芸術文化支援が知られるようになり、2000 年以降は企業の社会的責任「CSR」への注目が高まっています。現在、文化と経済が互いに社会の両輪を成す創造経済という考えのもと、メセナ活動は芸術文化支援に留まらず、地域活性化や人材育成なども視野に入れた多様な活動が展開されています。2019 年、優れたメセナ活動を表彰する「メセナアワード」の大賞を竹中工務店が、優秀賞を京阪ホールディングスが受賞されました。関西文化にゆかりのある各社の活動を紹介しながら、経済が文化を育み、文化が新たな経済活動の源となる” 創造性・クリエイティビティ” に着目し、まちと企業の関係性について対話を繰り広げました。

日時:2020 年2 月14 日(金)19:00-21:00

会場:アートエリアB1

参加費:無料

ゲスト:

石井康友(株式会社竹中工務店 経営企画室CSR 推進部専門役)

南谷雅和(京阪ホールディングス株式会社 経営統括室事業推進担当部長)

カフェマスター:

木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授)

成果と課題

本展覧会では、特に大大阪時代の1930 年代と戦後復興の1960 年代の工事記録映像の展示とあわせて、アーティストが捉えた都市の姿、船からの視点で記録した現在の都市の風景を同時に展示することで、多様な都市の様相を浮かび上がらせることができました。また、工事記録映像という、公開される機会の少ない資産に着目することで、記録映像の芸術的価値や資料的価値をはじめ、歴史的視点での社会、建築、企業活動、工学技術など、その資産が持つ多様な価値を掘り起こすことができました。そこで、それぞれの切り口を主題に、展示と合わせてシリーズトークを企画しましたが、その半数以上が開催延期となったことが残念です。

ただ、今回の展示企画やトークはそのテーマ性により、文化や芸術に関心が高い層だけでなく、周辺のオフィスワーカーや建築やまちづくりに関心が深い層、記録映像の撮影当時に会社員として大阪で働いていた70 代〜80 代の方々にも多くご来場いただくことができ、新たな観客層の開拓ができました。