- Top

- Creative Contents

- 森村泰昌の『映像―都市』論 ―上映とトークによって、大阪を読み解く―

森村泰昌の『映像―都市』論 ―上映とトークによって、大阪を読み解く―

サイトツアー/トーク05 大阪市中央公会堂

森村泰昌の『映像―都市』論 ─上映とトークによって、大阪を読み解く─

日時:2018年12月7日(金)19:00−20:30

会場:大阪市中央公会堂 中集会室・特別室

料金:[一般]前売 1,500円/当日 2,000円 [学生]前売 1,000円/当日 1,500円

登壇者:森村泰昌(美術家)、卯城竜太(アーティスト/Chim↑Pom)、高岡伸一(建築家/近畿大学建築学部准教授)

司会進行:木ノ下智恵子(アートエリアB1運営委員)

共同企画:大阪市中央公会堂 指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

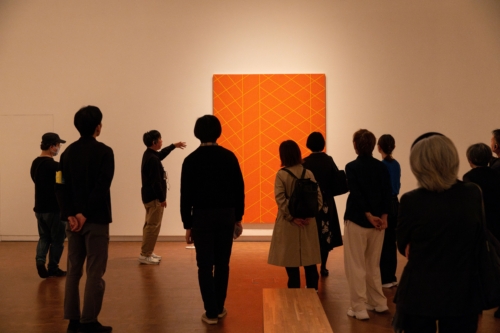

12月7日、今年開館100周年を迎える大阪市中央公会堂を舞台に、「森村泰昌の『映像―都市』論―上映とトークによって、大阪を読み解く―」が開催されました。

中央公会堂と森村さんの間には、浅からぬ縁があります。20年前の1998年、公会堂全館を使用したアートプロジェクト「テクノテラピー」を森村さんはプロデュースしたからです。今回の上映会+トークが行われた中集会室で《喜怒哀楽をふところに》(1998)の上映を行ったことなどを振り返り、こう語ります。

森村 お隣の特別室で《なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え)》(2007)の撮影をするなど、ここは私にとって何かとメモリアルな場所です。2006年から07年にかけて制作した3つの映像作品は、どれも似た雰囲気を持っています。いずれも実在のある風景のなかに、すでにこの世の存在ではなくなっている人物の幻影が立ち現れて、何かを言い残して去っていく。それは世阿弥が完成させた「夢幻能」の形式に近いものです。

三島由紀夫に扮し、大阪公園内にあった旧陸軍第四師団司令部庁舎で現代の芸術家たちに檄を飛ばす《烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)》(2006)。ロシア革命を起こしたレーニンに扮し、釜ヶ崎で演説風のパフォーマンスを行った《なにものかへのレクイエム(人間は悲しいくらいにむなしい 1920.5.5-2007.3.2)》(2007)。そして先に述べた《なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え)》では、公会堂特別室を背景に、ヒトラーやヒトラーを風刺したチャップリンに扮し、あらゆる独裁者的なる者に想像力に溢れたメッセージを送りました。

これらの上映と短い作品解説をふまえ、後半は2人のゲストを招いてのトークが行われました。登壇者は森村さんに加え、アーティストの卯城竜太さん(Chim↑Pom)、建築家で「生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪」の事務局長を務めた高岡伸一さんです。

卯城 Chim↑Pomが若手アーティストとして出てきた時に、《烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)》を観たことははっきり覚えています。三島が「(俺に続く芸術家は)誰もいないのか!」と叫んだときに「(ここに)います!」と手を挙げたくなりました(笑)。

高岡 私は作品に使われている場所に注目して観ていました。《喜怒哀楽をふところに》は、旧国立国際美術館(現在の万博記念公園)でしたが、すべての作品が大阪という都市を語るうえで外せない場所になっている。政治色の強い作品をつくるためにこれらの公的な場所を借りるには許認可の苦労が多かったと思いますが、例えばこの中央公会堂も戦時中には大政翼賛会の会議や、国威発揚のための集会が多く行われたりと、歴史とのリンクも強く感じました。

森村 多くの場所は当てずっぽうで選んでいるのですが、旧陸軍庁舎のテラスを見た瞬間に三島の幻が立ち上がるのを感じたように、何かしら惹かれるものがあるのでしょう。

撮影で特に大変だったのは釜ヶ崎。多くのエキストラに参加していただくのも大変でしたが、同地はしばしば暴動が起こることで知られていましたから、人が集まるということに敏感な場所なんです。

卯城 風景から感じるパンチやドラマもすごいですが、登場するおじさんたちが「いい顔」してるのがいい。

森村 人間も風景であって、釜ヶ崎の風景を体現するのがあの人たちの顔でもあるんです。ただ、この風景はもう撮れません。10年が経って、釜ヶ崎も大きく変わりました。高齢化が進んで多くの人が亡くなった。そして都市開発が進んで、彼らが暮らしていたドヤ街が外国人観光客向けの宿泊施設にリノベーションされて、釜ヶ崎が持っていた微妙な均衡が失われています。変化すること自体はいいんです。でも、経済原理によって、きわめて無計画に、なし崩しに都市が変化している。そのなかで失われるもの、忘れられるものがたくさんあるんです。

卯城 2020年にオリンピックを控えた東京も同じです。最近気になっているのがパブリックと個です。活動当初は個人としてパブリックに介入していましたが、東京の再開発が活発になり、2年前からは、歌舞伎町の廃墟を使って展覧会をやったり、自分たちのスタジオにアスファルトの道をつくって24時間誰でも通り抜けることのできるストリートにしたり、と第3のパブリックをつくる側から考える作品を展開してきたのですが、どんなにパブリックをつくっても、そこにいる個人が面白くなければ退屈だと思っています。現在の都市につくられる公共って、ほとんどがマジョリティのためのもので、少数派はそこからいられなくなる。でも、失われた人こそが当事者であることが多い。

森村 投資家は古い建物を「(リノベーションしたら)素晴らしい商業施設になるぞ」とか「つぶせば投資になるぞ」という風に見るのかもしれませんが、僕は芸術家という仕事をしているので、芸術的想像力を通して見ているものがある。例えばそれは「いたずら」みたいなもので、いたずらをすることで風景を変えるんです。

卯城 建物の目的や役割を、森村さんが介入して「ずらす」というか。昔、岡本太郎の《明日の神話》に関わるプロジェクト《Level 7. feat. 明日の神話》(2011年)で新聞の取材を受けたときにエリイ(Chim↑Pomメンバー)が面白いことを言ってましたね。「あれ(=《明日の神話》)、私のだから」と。いや、岡本太郎の作品じゃんって普通は考えるけれど、公共の壁画であるということは、あれを自分のものでもある、って考えることだって可能なはずなんです。

高岡 中之島の建築群も1970年代に取り壊されて高層ビル群になりそうなことがありました。でも市民の反対で保存されることになった。街や建築のことを「私のもの」と思えるかどうかは、都市に大きく関わります。

森村 僕が場所にまつわる作品をつくると、なぜか非常に無国籍な感じになります。鶴橋を撮影したときも、どことなく「私の鶴橋」になっていました。パブリックという手垢のついていない、街の顔が見えてくるからかもしれません。

森村さんや卯城さんの言う「私の○◯」という表現は、公共についてさまざまな議論がなされる現代において、とても示唆的な視点かもしれません。多くの決定や選択が集団・組織の論理によってなされることが社会の当たり前であるならば、「私」=個人による世界の再定義・把握は、現状に対して「本当にそれでいいのか?」という批評的な疑問を投げかけるからです。ほぼすべての作品で、自ら歴史の1シーンや美術史への個人的な介入を行ってきた森村さん。それはアーティストだからこそできる、世界への回答と言えるのかもしれません。

[文=島貫泰介]

上映作品

《喜怒哀楽をふところに》

1998/10分/ビデオ[撮影場所:旧国立国際美術館(万博記念公園)、大阪市中央公会堂 他]

《烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)》

2006/8分/ビデオ [撮影場所:旧陸軍第四師団司令部庁舎]

《なにものかへのレクイエム(人間は悲しいくらいにむなしい 1920.5.5-2007.3.2)》

2007|8分|ビデオ(HD)[ 撮影場所:釡ヶ崎支援機構とその周辺]

《なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え)》

2007|10分|ビデオ[ 撮影場所:大阪市中央公会堂 他]

森村泰昌|Yasumasa Morimura

1951年大阪市生まれ。大阪市在住。1985年、ゴッホの自画像に扮するセルフポートレイト写真を制作。以降、今日に至るまで、一貫して「自画像的作品」をテーマに作品を作り続ける。近年の主な個展に、「EgoObscure 一さまよえる日本の私」(ジャパン・ソサエティー・ニューヨーク、2018)、「自画像の美術史」(プーシキン国立美術館、2017)、「自画像の美術史 ─「私」と「わたし」が出会うとき」(国立国際美術館、2016)など。ヨコハマトリエンナ一レ2014ではアーティスティックディレクタ一を務める。『美術、応答せよ! 』(筑摩書房、2014)など著作も多数。

http://www.morimura-ya.com/

卯城竜太|Ryuta Ushiro

アーティスト集団Chim↑Pomリーダー。Chim↑Pomは 、渋谷の路上でネズミを捕獲しピカチュウの剥製にした《スーパーラット》、カラスの群れを誘導し国会議事堂や東京タワーの上空に集める《BLACK OF DEATH》、「セレブといえば地雷撤去」の発想を起点に展開した《サンキューセレブプロジェクト アイムボカン》など、時代のリアルを追究し、現代社会や都市に介入した作品を次々と発表。東京電力福島第ー原発事故による帰還困難区域内で、封鎖が解除されるまで”観に行くことができない”国際展「Don’t Follow the Wind」の発案・参加をはじめ、自身も様々なプロジェクトを展開している。

http://chimpom.jp/

高岡伸ー|Shinichi Takaoka

1970年大阪生まれ。建築家、近畿大学建築学部准教授。設計活動と並行し、近代建築や戦後建築の再評価・利活用についての研究・実践を行う。戦後のビルを愛するグループ「BMC」メンバー 。主な共著に「いいビルの写真集」(パイインターナショナル、2012)、『大阪名所図解」(140B、2014)、『生きた建築 大阪2」(140B、2018)など。大阪市内を中心に100件以上の建築が公開される建築イベント「生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪」(通称:イケフェス大阪)の実行委員会事務局長を務める。