- Top

- Creative Contents

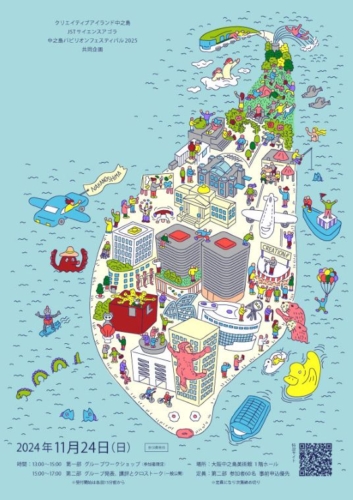

- ナイトミュージアムツアー 80年代とは何だったのか

ナイトミュージアムツアー 80年代とは何だったのか

サイトツアー/トーク06 国立国際美術館

ナイトミュージアムツアー 80年代とは何だったのか

日時:2018年12月21日(金)18:00─19:45

会場:国立国際美術館

定員:50名(要事前申込、先着順)

料金:一般1,400円/学生1,000円(展覧会観覧料を含む)

ゲスト:永江朗(著述家)、安來正博(国立国際美術館主任研究員)

司会:木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授/アートエリアB1運営委員)、久保田テツ(大阪音楽大学准教授/アートエリアB1運営委員)

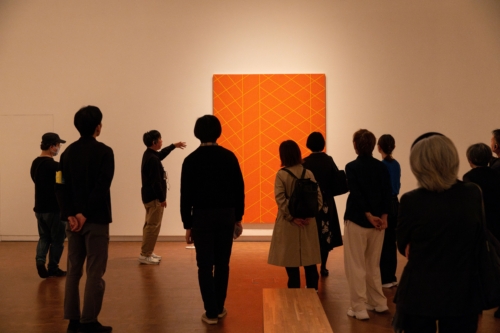

国立国際美術館では、2018年11月3日から19年1月20日にかけて「ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代」展が開催されました。アートシーンにおける80年代を振り返る同展には、日比野克彦や大竹伸朗ら当時の都市文化とリンクして活躍した作家など、さまざまな角度から時代と関わりを持った作家たち、そして作品が紹介されました。

会期中の12月21日には、同展とアートエリアB1のコラボ企画として、「ナイトミュージアムツアー 80年代とは何だったのか」が開催されました。セゾングループが経営した伝説的な芸術専門書店アール・ヴィヴァンに勤めた経験を持つ著作家の永江朗さん、そして「80年代」展を企画した学芸員の安來正博さんが、展示を通して80年代を考えます。

永江 こんばんは、永江です。まさか(80年代の)昔話を乞われてやる年齢になるとは、思いもよりませんでした。僕からすると、おじいちゃんに「空襲大変だったね」と聞くようなもので、齢はとりたくないものですね(苦笑)。

ある見方をすれば、80年代は「敗北の時代」とも言えるでしょう。1970年の大阪万博ではアーティストたちが企業や国家に利用されて傷つき、50年代中頃からの高度経済成長期も終わり、大きな物語が失われた時代。80年に既に成人していた大人たちと、若者たちでは価値観が大きく異なり、生産するよりも消費することが偉いという感覚の時代。『POPEYE』などのカタログ雑誌の登場、山登りはしないが山ファッションで街を歩く若者たち、あらゆる情報が細分化された『ぴあ』。そういった文化の記号化のなかで、「売れる」ことが絶対的な価値になります。

あるいは80年代はデジタル時代の曙ともいえるでしょう。CDが一気に普及し、古い音源が再発されることで、ポップ・ミュージックの音楽史の時系列を無視してフラットに音楽が享受できるようになりました。ファミコンが登場し、ゲームが文化になるのもこの頃。またポケベルの登場は、携帯電話・PHSの普及の下準備の役割を果たし、個人主義の時代を加速していきます。

こういった個人主義は、「副次的(サブ)」だった文化がメインになっていくサブ・カルチャーの時代、ひいては素人の時代を招き、既存の権威を失墜させていきます。芸能界においてもスターの存在感が薄れ、アイドルが台頭していきます。素人がオーディションでアイドルになる「おにゃんこクラブ」の人気はその象徴的な事例で、女子高生が商品化されていくのも80年代。女子高生ブーム時に、渋谷を歩いてる単なる女子高生が他の一般人から握手を求められる……などというのも、この頃の特殊性を示すものでしょう。このブームもやがてガングロ、ヤマンバに駆逐されるのですが。

思想・哲学に目を移すと、浅田彰や中沢新一が牽引したニュー・アカデミズムとフランス現代思想のブームがありました。文学では、注釈こそが重要な田中康夫の『なんとなくクリスタル』、それまでの政治観を刷新した島田雅彦の『優しいサヨクのための嬉遊曲』、あるいは高橋源一郎のデビュー作『さようなら、ギャングたち』などが登場し、ポストモダン的状況が顕在化しました。

永江さんのプレゼンテーションを受け、後半は安來さんを交えての対談となりました。

― 展覧会を観ていかがでしたか?

永江 懐かしい、という気分ですね。僕がアール・ヴィヴァンにいたのが81年から88年で、ドクメンタや82年に西ドイツで開かれた「ツァイトガイスト」展の図録が入荷されるなどして、海外の状況が伝わってきたことを思い出しました。また、デザイナーとして認識されていた横尾忠則が画家宣言をして、フランク・ステラがミニマリズムを捨ててニュー・ペインティング的なものに転向したのもこの頃。

安來 僕にとっての現代アートの原風景は80年代のニュー・ペインティングです。ジュリアン・シュナーベルの登場に衝撃を受けたのを思い出しますね。日本の現代美術については、永江さんはどう受け止めましたか?

永江 横尾さんも日比野さんもお客さんとしてアール・ヴィヴァンに通っていたんですよ。

横尾さんの画家宣言は、店のスタッフと一緒に少し心配していました。ポスターとタブローではまったく違うわけで、画家の枠組みのない世界で勝負することの難しさを思っていたわけです。いっぽう、日比野さんに関してはダンボールを使うことはじつはそれほど衝撃ではなかったんですよ。篠原有司男さんがすでに70年代にダンボールと割り箸を使って作品を発表していましたから。しかし、商業の仕事もやるし、アートもやるって人が現れたのは素直に新鮮だと思っていましたね。渋谷店の壁画も上司が日比野さんに依頼したのですが、ギャラが払えないので3万円分の洋書を現物支給していました(笑)。日比野さんにタダ仕事をお願いできるような時代だったんです。

安來 現代美術は80年代に入るとファッション化し、かっこいいものになっていきます。70年代までの現代美術は知的で学問的で、マニアックな人たちの閉じられたものというイメージ。

永江 大竹伸朗さんも店の常連だったのでその変化はよくわかります。よくやって来てはスクラップブックを見せてくれたり、デイヴィッド・ホックニーに会ってきたんだとか、楽しそうに話していました。そんな大竹さんが80年代半ばにボソッと「自分は美術の見方を間違えていた。面白いか、面白くないか」でよいんだと言ったのを覚えています。それと同時に起きたのがイラストのヘタウマブーム。文学だと昭和軽薄体。つまり、うまい人が下手な風に描くわけです。ジャンルの境界線が薄まり、技術に頼らない、糸井重里言うところの「面白主義」が広がっていった。フジテレビなどのテレビ文化の影響も大きかったです。

安來 アーティストがメディアやテレビに出て、タレント化した時代ですね。まさか岡本太郎が笑われキャラになるとは(笑)。アートの大衆化のあらわれでしょうか。

永江 アートに触れる場所が格段に増えたんですよ。1974年に西武美術館。79年に原美術館が開館し、海外の動向を美術館でもわりとタイムラグなしに見られるようになったんです。

安來 そして、80年代は美術館建設ラッシュ。毎月のようにどこかの自治体で美術館がオープンしていきました。関西であれば貸しギャラリーが台頭して、若い人の発表の場として盛況でした。

永江 椹木野衣の登場が象徴するように、それまでのアートシーンのシステムが批判され、刷新されていったんですよね。学芸員や批評家に一本釣りされてアーティストが登場するのではなく、自分たちでスペースを持ち、自分たちで企画してデビューしていく。

― 時間が限られているので、総括的な話題に移りましょう。安來さんはこの展覧会をどう捉えていますか?

安來 美術はこの先の時代を予見するものですが、非常に小さなものなのでリアルタイムではわかりづらい。だからこそ、こうやって後の時代から振り返ることが大事だと思っています。

しかし困難さも感じます。時代の熱気みたいなものを作品は抱えているが、現代との落差があまりにも大きく、どうすれば時代性を再現できるかわからないくらい難しい。

永江 日本の出版産業でもっとも書籍が売れたのは88年。そして89年からはずっと減り続けているのですが、消費に対してそれくらいみんな貪欲で活気があった。でも、ずっと不景気の今ではそれは難しいですよね。

安來 この次のものとして90年代展を考えたいと思っていて、80年代展はそのために必要だったんです。しかし実際に企画をすることで、自分なりの次の課題、疑問点も出てきた。それらに対する考察は、まさにこれから進めていきたいと思っています。

[文:島貫泰介]

永江朗|Akira Nagae

1958年生まれ。北海道旭川市出身。ナディッフの前身であるセゾングループの芸術専門書店「アール・ヴィヴァン」に勤務後、『宝島』『別冊宝島』編集部を経て、1993年にフリーライターに。幅広いジャンル、媒体で取材・執筆・講演などを行う。主な著書に、『ときどき、京都人。:東京⇔京都 二都の生活』(2017、徳間書店)、『日本の時代をつくった本』(2017、WAVE出版)、『哲学個人授業』(鷲田清一との共著、2011、ちくま文庫)、『セゾン文化は何を夢みた』(2010、朝日新聞出版)。NHK第一「ラジオ深夜便やっぱり本が好き」に出演中。

安來正博|Masahiro Yasugi

1962年島根県生まれ。1988年関西学院大学文学研究科修士課程修了。1989年和歌山県立近代美術館学芸員、2000年国立国際美術館主任研究員を経て現在。主な企画展に「アメリカの中の日本 石垣栄太郎と戦前の渡米画家たち」(1997)、「デモクラート1951-1957 開放された戦後美術」(1999)、「大地の芸術 クレイワーク新世紀」(2003)、「アジアとヨーロッパの肖像」(2008)、「横尾忠則全ポスター」(2010)、「草間彌生 永遠の永遠の永遠」(2012)など。著書に「関西現代版画史」(2007、美学出版)など。