- Top

- Creative Contents

- 音響学から読み解くフェスティバルホールの魅力

音響学から読み解くフェスティバルホールの魅力

サイトツアー/トーク07 フェスティバルホール

「音響学から読み解くフェスティバルホールの魅力」

日時:2019年2月18日[月]18:30─20:00

会場:フェスティバルホール

参加費:1,000円

定員:50名(要事前申込/先着順)

ゲスト:近藤浩志(大阪フィルハーモニー交響楽団)、日高孝之(建築音響設計/竹中技術研究所リサーチフェロー)

モデレーター:加藤浩介(音響学/大阪大学共創機構産学共創本部イノベーション共創部門イノベーション企画室長、工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻講師)

司会:木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授/アートエリアB1運営委員)、久保田テツ(大阪音楽大学准教授/アートエリアB1運営委員)

1958年に開館し、2013年に建て替えられたフェスティバルホールは「天井から音が降り注ぐ」と形容されるほど、音楽家や音楽ファンたちから熱い支持を集めています。しかし、それは実際のところ、どんな理由によるものなのでしょうか? 今回のイベントは、その秘密をロジカルな大実験で解き明かそうとする試み。

大阪フィルハーモニー交響楽団チェロ・トップ奏者の近藤浩志さんをお招きし、いくつかの短いフレーズを舞台上のさまざまな場所で演奏してもらうだけでなく、参加者は1階席前方、1階席後方、3階席へと移動して、音の響きを「聴き比べ」てみることにしました。さらに竹中工務店技術研究所で劇場・ホールの音響設計に関わる日高孝之さん、音響学の研究者である加藤浩介さんの解説を加え、科学的に、身体的に、フェスティバルホールの秘密に迫ります。

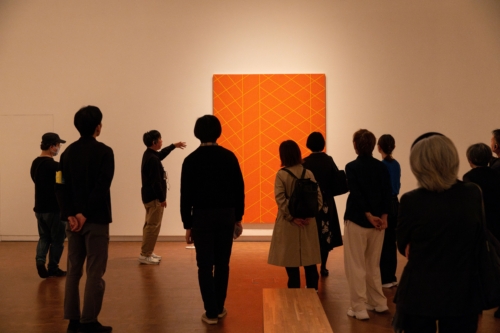

赤絨毯が敷かれた大階段をのぼり、エントランスホワイエ、メーンホワイエ、2700ある客席へ。クールさと豪華さを兼ね備えたフェスティバルホールの壮麗な空間は、コンサートなどに足を運べば体験できますが、ほぼからっぽの状態で見られる機会はそうはないでしょう。公演と公演のあいだのメンテナンスの時期に合わせて行われるこの夜の聴き比べイベントに、普段とは違うホールを体験してみたい約140人の参加者が集まりました。

演奏者の近藤さんや解説者のお二人の紹介の後、さっそく実験へ。今夜の曲目はサン=サーンスの「白鳥」と、バッハの「無伴奏チェロ組曲第3番」の一部のフレーズ。合計1分半ほどの演奏から、音響特性を比較してみます。

まずは1階席前方。いたってノーマルなシチュエーションでの演奏ですが、さすがの響きのよさ。これを基準として記憶した140名は、次に1階席後方へと移動します。

ここで聞く演奏は、前方よりも響きがまとまるような印象を筆者は受けました。ちょうど2階席が頭上にあって天井が低いからでしょうか? 空間に音が収まるような感覚があります。

エスカレーターに乗ってもっとも高い3階席へ。勾配のある客席と1階からの距離に少し目がくらみながら着席します。そして近藤さんの演奏。ここで驚くのは、1階席前方とほとんど変わらない印象で聞こえること。余計な反響がなく、ちゃんとステージ上で演奏されているのが身体的に了解できます。もちろん個人差はあるでしょうが、筆者は3階席で聴いた音がいちばん好みでした。それぞれに感想を言い合いながら、参加者は再び1階に戻り、次なる実験に参加します。

今度は、参加者は位置を変えず、ステージ上を移動する近藤さんの演奏を聴き比べてみることにしました。ステージ中央、客席すれすれのステージ前方、反響板を背にしたステージ奥、そして反響板に囲まれるような右奥隅。筆者自身は客席からの距離に応じて、実際的・物理的に音が近くなったり遠くなったりする感覚や、反響感が増す印象を受けましたが、演奏者はどう感じたのでしょうか? 演奏を終えた近藤さんに、司会役の加藤さんがインタビューします。

近藤 ここ(フェスティバルホール)は建て替え前から演奏する機会が多く、もちろん観客としても訪れたことのある親しみ深い場所です。新しくなってからもっとも驚いたのが、どの場所で聴いても響きが変わらないこと。ステージから離れた席では、普通なら音も遠くなるのですが、それを感じさせません。

いっぽう演奏者視点で言うと、お客さんが入っていない状態でも、公演時の満席でも響きがほとんど変わらないのが特徴です。人が多いとどうしても音が吸収されて響きが弱まるものですが、それがまったくないんです。音は目で見えるわけではないですが、音があることを強く感じます。

加藤 演奏会場の大小で演奏を変えたりはしますか?

近藤 気をつけているのは、大きいホールだからといって力んだ演奏にしないこと。私のチェロは古いので力むとギシギシ鳴りやすいので、逆に力まないことを意識しています。そのほかに技術的なことを言えば、響きのあるホールでは、先と後の音同士が重なってしまうのでテンポを短くして、アクセント、スタッカートの長さを変えるようにしています。

今日のようにステージのあちらこちらで演奏する経験ははじめてでしたが、普段の演奏では反響板からの反射音を聴くことを心がけているので、違いが明らかでしたね。ステージ前方では響きがないので心もとないですし、奥では反響した音が飛ぶのがよくわかる。右奥隅は壁に挟まれている状態なので響きがわかりづらくて大変でした。

実験と近藤さんへのインタビューに続いては、加藤さんと日高さんによる音響学のクロストークです。音響設計の第一人者である日高さんは、過去に指揮者で音響学者でもあるユルゲン・メイヤーの『ホールの響きと音楽演奏』(市ヶ谷出版社)の翻訳も手がけられています。

加藤 コンサートホールでは、どんな響きが求められるのでしょうか?

日高 響きのよさは、個人ごとの感性に委ねられるので難しいところですね。大きくは2つの選択肢があります。ステレオで音楽を聴いて育った人は耳がよいのでメリハリのあるアタックの強い音を好みます。いっぽう、自分で演奏をする人は音の粒立ちを犠牲にしても空間内でのダイナミックな響きに身を置くのを好む傾向があります。ワインに甘口辛口があるように、ホールの響きのあり方も千差万別なんです。

そういう意味では、今日の実験はその実証とも言えるでしょうね。1階席前方は粒立ちがよくて臨場感がありますし、1階席後方は壁や天井を反射してきた音が融合したように感じます。3階席は距離があるにも関わらず音量が変わらなかったことに驚かれたと思いますが、音色は変化します。おそらく演奏家タイプの人は3階が好みなのではないでしょうか。

加藤 フェスティバルホールの設計はいかがでしょう?

日高 ここは素晴らしいですね。音響設計の立場から言うと、2700席という席数はなかなか厳しい。席が多いだけ反響が変わってきますから。さらに演奏を体験するというのは、聴取だけでなく視覚も大事です。ステージ上の演奏者の表情や動きからも人間はさまざまな情報を知覚するのですが、舞台の大きさが約35メートルを超えると、それが困難になってくる。だからステージ中央から半径35メートルの円を描き、その扇型の延長線上に客席が配置されるように劇場はつくるんです。フェスティバルホールはそれが特にうまくいった例でしょう。

また音響反射板のつくりにも注目です。オーケストラでは大勢の演奏者が舞台上にひしめくように配置されますから、演奏者にとっては上空からの音の反射が重要。天井のかたちが弧を描くように設計されているのはそのためなんです。また、この曲線と反響版が組み合わさることで、後ろに飛んでいく音の情報を反射して、客席に音が届くようにもなっています。

コンサートを聴くだけではなかなか知ること(聴き取ること)のできない音の仕組み、演奏者、ホール設計者の工夫などが語られた充実のクロストークを終えた後は、急遽、近藤さんによる特別演奏も行われました。実験のために一部だけ演奏された無伴奏チェロ組曲 第3番より「サラバンド」と、パブロ・カザルス編曲のカタルーニャ民謡「鳥の歌」の2曲を聴きながら、参加者たちはフェスティバルホールの響きをあらためて堪能していました。

[文:島貫泰介]

近藤浩志|Hiroshi Kondo

大阪フィルハーモニー交響楽団チェロ・トップ奏者。東京藝術大学を経て、仏エコール・ノルマル、ブローニュ音楽院両校を首席で卒業。新日本フィルハーモニー交響楽団、東京ポップスオーケストラを経て、現在に至る。ニューヨークのカーネギーホールや国連会議場等でのソリストとしての活動をはじめ、新日本フィルや大阪フィル、ニューヨークフィル等国内外のオーケストラとも多数共演。指導者として大阪音楽大学、神戸女学院大学、大阪芸術大学などで後進の指導にも力を入れている。

日高孝之|Takayuki Hidaka

㈱竹中工務店技術研究所勤務。1979年大阪大学大学院工学研究科修士課程応用物理学修了、現在、㈱竹中工務店技術研究所勤務。劇場計画、建築音響設計、騒音防止実務を担当。イタリア国立科学研究所客員教授(1995)、九州芸術工科大学客員教授(1998-99)、九州大学大学院非常勤講師(2007-2011)を経て現職。工学博士(京都大学)、技術士(応用理学部門)、米音響学会フェロー。新国立劇場、東京オペラシティ等、20件の劇場・ホールの音響設計に携わる。

加藤浩介|Kosuke Kato

オペラやミュージカルなどを自ら歌うことに夢中だった神戸大学工学部建設学科の学生時代、「演奏しやすいホールと演奏しづらいホールは何が違うのか?」「音楽ホールの響きを活かして演奏するにはどうしたらよいのか?」と考え、研究者を志すようになる。それ以来18年、音楽ホールの響きが楽器演奏や歌唱に与える影響などを科学的に研究し、日米欧の音響学会や市民向けの公開講座などで研究成果を公表している。博士(学術)。