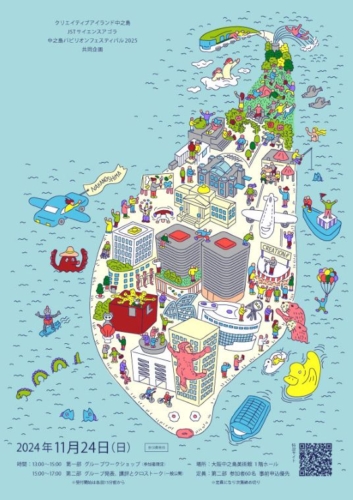

- Top

- Creative Contents

- 水辺における野外演劇の可能性

水辺における野外演劇の可能性

サイトツアー/トーク08 大阪水上バス × 大阪大学中之島センター

水辺における野外演劇の可能性

日時:2019年日時:2月24日(日)

時間:第1部 13:30-14:30/第2部15:00-16:30

料金:第1部 1,500円/第2部 500円

会場:第1部アクアライナー 第2部大阪大学中之島センター

ゲスト:やなぎみわ(美術家、演出家)、山田創平(京都精華大学人文学部准教授)、永田靖(大阪大学文学研究科教授/共創機構社学共創本部長)

司会:木ノ下智恵子、久保田テツ(アートエリアB1運営委員)

中之島に潜在する知的・地的な財や可能性を模索してきたクリエイティブ・アイランド・ラボ。今回は室内を飛び出して、さらに陸からも飛び出して、中之島を取り巻く川を往く貸切船の船上からお届けします。

テーマは「野外演劇」。関西圏の演劇シーンを振り返ると、維新派に代表されるように野外に仮設のテントや集落(!)をしつらえて作品を発表するスタイルが多く見られます。この日のゲストである美術家のやなぎみわさんは、そんな遺伝子を受け継ぐ表現者の一人。2011年から演劇作品の発表に力を入れ、近年は台湾製の移動舞台車での野外上演を行なっています。

そんなやなぎさんの対談相手は、エイズ予防や人権研究を専門とする社会学者で水辺の文化・風俗にも詳しい山田創平さん。中之島北岸の福島ほたるまち港からアクアライナーに乗り込んで、ユニークな対談が始まりました。

第1部 やなぎみわ×山田創平「水辺の生活文化史と演劇」

まずは山田さんから、水辺の文化とアートの関わりに関するレクチャーが行われました。

公衆衛生の観点で言えば、水辺は歴史的にコレラやマラリアなどの病気の発生源になりやすい場所です。そのホットスポットから離れるように、近代以降の人々は水辺をさけて丘の方へと生活圏を移していきました。ニュータウンと呼ばれる郊外住宅圏もそこから生まれたものだといいます。

山田 同時に、水辺は古代からの伝統や習慣と密接につながる場所でした。約80万年前に遡れば、私たちがいる場所は全部水没していて、現在の大阪湾のはしっこは京都の深泥池あたりにありました。時代によって水位は大きく変化し、人々はそれに翻弄されながら、そのような水位の変化、水流の変化と同居してきたわけです。

中之島にとって身近な天神祭も、想像以上に海と密接な関わりを持っています。江戸から明治にかけて描かれた錦絵などを見てみても、たくさんの船とともに、空に高く打ち上げられる花火が描かれています。これは、海上を行き来する人々の目印となる「光」を思わせます。夜空の星の光を目印に航行する技術を「スターナビゲーション」と呼びますが、これは南西諸島やミクロネシアなど世界中の海洋文化圏で使われてきた航海技術。同様に、海のなかにいるホタルイカや蛍光性のプランクトンなど、生息地が決まった光る生き物が示す生物相も、大昔から洋上の道標になっていたといいます。天体や海のなかの光るものに囲まれ、その中を移動していくのが、海洋民の基本的な世界観です。

天神祭も、多くの人は天神様=菅原道真という先入観を持っていますが、ルーツはそれよりもはるか昔に遡ると考えたほうがよいように思います。天神様とは雷を司る神のこと。つまり「空で光るもの」が天神様なのです。

天神祭の特色である「船渡御(ふなとぎょ)」などに見られる、たくさんの船がその速さを競い合う、いわゆる「競槽(きょうそう)神事」は、大阪に限らず東南アジア、東アジア各地に残っていますが、これは海が文化や資源が行き来する重要な通商・交渉ルートだったことの証なのだと、山田さんは指摘します。近代以降は陸運の利便性が高まり、水の文化の重要性は徐々に忘却されていきましたが、祭りや伝統のなかに今も残っているのです。

海とつながる土地と文化

やなぎ 私も「スターナビゲーション」を感じることが時々あります。暗闇にいることが多くなったせいかもしれません。野外で上演をしていると懐中電灯が必須だし、3年前に再開した写真作品の撮影にも使っています。真夜中の果樹園で収穫間際の桃を撮影しているのですが、果樹園というのは本当に真っ暗闇で無音です。そこでカメラのシャッターを開きっぱなしにして、被写体を懐中電灯で照らしながら撮っています。「光を撮る」という写真の原始性を想起しますね。

山田 なぜ桃を撮っているんですか?

やなぎ イザナギ・イザナミの日本神話のイメージです。火の神を産んで焼け死んだイザナミを追ってイザナギは根の国(黄泉の国)へと行きますが、腐乱した妻の姿に思わず逃げ出してしまう。追いかける妻に投げつけたのが霊力のあるとされる桃。

この神話はとても奇妙で、なぜ大切な火を産んだ存在を排斥するのか。これは私の直感ですが、イザナミは腐乱したのではなかった。原始生物やバクテリアに姿を変えていて、イザナギはそこに恐怖したのではないか? その発想を広げていくと、イザナミは光合成をして鉄をつくる。ストロマトライトに変身していたんじゃないか……とか。

山田 イザナミ・イザナギに似た神話はポリネシアをはじめとした南洋にも残っていて、その起源は海洋神話だという論者は多いですね。アマテラスも海の神です。有名な『魏志倭人伝』にも海の文化の話が出てきますし、そこには海洋民が刺青をいれている話が出てくる。刺青は海洋文化における魔除け。その後の時代においても海や川で仕事をする人々の間には刺青の文化があります。近世・近代においては河口の船を取り仕切る人々がそれらの伝統を引き受けて刺青をいれていましたが、彼らはその後アンダーグラウンドな経済を担ってゆくようになる。刺青をはじめとした彼らの文化や生活には、海の文化の名残があるんです。現在の社会の刺青に対する意識もそうですが、そういった来歴があるがゆえに、海の文化やそれに近接する庶民の意識や文化は近代以降おおっぴらに語られなくなっていくんです。

やなぎ これまで野外で上演を行なってきて、会場のほとんどが水辺。それは騒音や交通渋滞などを避けると必然的な選択なんですが、運命的なものを感じます。中上健次原作の『日輪の翼』は、おばあちゃんたちが車上生活で旅に出る物語で、それは巡礼でもある。私は台湾に伝わる媽祖(まそ)信仰を信じているんですが、これも海の信仰。やがて恵比須神として祭られる蛙子が発見されたのが兵庫の運河なのですが、私もそういう「水辺」に生まれたので親近感を覚えます。

山田 海の文化で重要なのは朝鮮半島とのかかわりです。古代の戸籍を調べた歴史家・鏡山猛は、九州の国東半島のあたりに住んでいた人の8割以上は朝鮮半島からの移民だと言っています。近代以降、国民国家の領域として「日本」という領土領海が決まっていきますが、歴史的にはこの列島には実に様々な出自の人々がやってきて共に生活してきたのです。例えば歴史家の中野幡能(はたよし)は国東半島の修験道である六郷満山(ろくごうまんざん)の峰入(みねいり)は、新羅(しるら)・南山(なむさん)の花郎(ファラン)道が起源だと言っています。花郎とは美しい男性を集めた兵士集団のこと。海の近くで瞑想したり、踊ったりする芸能集団でもあり、その集団性を同性愛的な人間関係によって形づくっていたとも言われています。

私たちにとって身近な、朝鮮半島にルーツを持つ文化と言えば「人形」でしょう。西宮神社や、淡路島の人形浄瑠璃、大阪の文楽や、いわゆる「えびすがき」は朝鮮半島に起源があるという論者は多い。

やなぎ 傀儡(くぐつ)というやつですね。高校生の頃に神楽を踊っていて、柳原のえびすは私の原風景です。大きな魚を並べて、魚にお金を貼ったりするんですが、潮と魚の匂いが強い水の芸能の磁場が濃厚にありました。

第2部 やなぎみわ×永田靖「中之島における野外演劇の可能性」

「水」をキーワードにして、どんどん広がりを見せるやなぎさんと山田さんの対話。このほかにも製鉄などの鉄の文化に見られる海洋民の伝統や、重い資材を水上ルートで運ぶ運搬技術などにも話が及びました。また、意外な海との接点としてあげられたのが「みかん」。刀鍛冶など金属を扱う工房ではみかんを飾る風習がありますが、海洋文化ではみかんは海の底からやってくるものとされているのだそう。そう考えると、お正月飾りに使う昆布やあわびは海に由来するものですし、鏡もちのかたちはとぐろを巻いたウミヘビのようでもあります。そんな想像の広がりを参加者の多くが感じながら、水上ツアーは幕を下ろしました。

……しかし、今日はこれで終わりではありません。会場を大阪大学センターの教室に移し、やなぎさんと大阪大学で演劇研究を行う永田靖さんによる第2部、「中之島における野外演劇の可能性」へと続きます。まずはやなぎさんから、これまで自身が取り組んできた野外演劇についてのプレゼンテーションです。

やなぎ 野外演劇に使っているトレーラーはもともと台湾で使われているものを改造したものです。町内カラオケ大会や会社の慰安イベントなどに使われていて、公民館の少ない台湾ではその代替的な役割を担っていますし、同時にお祭りの屋台のようにも使われます。私の作品ではポールダンサーが必ず登場しますが、これも台湾のトレーラーの定番だからです。電気も近くの電線から盗んだりする雑な感じが、台湾の庶民文化にはあります(笑)。

ポールを固定するために土台に突き刺すのですが、これは諏訪大社の御柱のようなものですね。天と地をつなげるもの。天地を交合する柱です。ポールを刺すことで、地面の下にあるものを知りたくなる。知らなければ、見世を開くことはできないです。それは場所の歴史と交流することであり、近年取り組んでいる『日輪の翼』にもつながるでしょう。

同作は、バブル期に自分の土地を売ってしまった老婆たちが、そのお金を持ってトレーラーに乗り、車上生活兼巡礼の旅を行うという内容です。中上の発想で面白いのは、老婆たちがかつて住んでいた路地をトレーラーという空間に折りたたんでしまうという点です。いわばポータブル路地。そして失われた土地は、おばあちゃんたちが御詠歌を歌ったり語ったりすることで、再び立ち現れてくるわけです。

原作では、トレーラーはほとんどの時間、高速道路を走っていて、ときおり土地土地に降りていきます。そしておばあちゃんたちは歌い、運転を担う若者たちは土地の女をあさる。祈りと女漁りはどちらも土地の神さまとの交流なのです。

『日輪の翼』はこれからも続けていきたい、数年にいちどは高速道路を降りて、交配したいと思っています。

永田 『日輪の翼』は大阪の北加賀屋で拝見しました。やなぎさんが「場所の演劇」についての話をされていましたが、どこで演じるか、そしてどこ「を」演じるかは演劇にとってとても重要です。場所性というものを新たな目で見せたり、また動揺させたりするのが演劇だからです。

この話題にぴったりの作品があります。唐十郎が主宰する唐組の『ビンローの封印』です。1992年に台北で初演され、日本でも上演された同作は2つの事件、もしくは歴史を踏まえています。一つは、1991年に起きた東シナ海で起きた海賊による日本漁船の襲撃事件です。劇では、海賊の一人が女性で、それが劇の主人公です。その主人公は乗組員の一人(もう一人の主人公)を檳榔によって封印することで、過去を閉じ込めようとします。

もう一つは、日本統治時代の歴史。台北市内にある林森公園は、戦後、外省人たちが無許可でバラック小屋を建てた住んだ場所でしたが、その場所には元台湾総督・明石元二郎のお墓もありました。今ではそれは移設され、公園には鳥居が残るのみですが、劇ではその遺骨を、漁船を襲った女主人公が掘り返し、それを日本人に高額で売りつけたという物語にしています。唐組が台湾で初演した場所が、まさにこの同じ公園でした。戦前・戦後台湾の歴史が深く刻み込まれている場所だからこそ見えてくるものが多くあったに違いありません。

アジールのある世界

やなぎ 唐十郎と中上の対談記事を読んだことがあって、2人はそこで「ギリシャ悲劇のコロスはどこからやって来るのか?」について議論して、2人は「スフィンクスの子宮」から来ると納得し合っていました(笑)。異種のハイブリッドの怪物から生まれ変わるイメージです。トレーラーはまさにその象徴で、エンジンを動かす男性、からっぽの大きな箱が女性。合体しないと動かない。キマイラ的であり、両性具有的。

永田 ギリシャ演劇にもスフィンクスが登場しますね。近年、演劇を儀礼的なものの一種として考える議論が再燃していますが、例えばソウルで見たシャーマンのパフォーマンスは、演劇を考えるうえでとても示唆的です。

やなぎ シャーマンが死者をおろして語る言葉は、「言の葉」。いわば発語だけです。いっぽう小説家のように書かれた言葉で説明することには悩ましさがつきまといます。中上も自分が小説家であることに悩んでいました。

永田 多くの儀礼においても、なんらかの言葉はあるんですよ。ただ、どんな言葉を使うかについては慎重に考えないといけません。井上ひさしの『國語元年』で描かれた明治初期には日本にもたくさんの方言があって、地方の人同士で意思疎通にはかなり困難があったんではないでしょうか。中之島の近くにある適塾には、日本全国から俊英たちが集まっていたというけれど、果たしてどんなコミュニケーションをとっていたのか。日本は、明治期に標準語をつくることに成功しますが、そのため標準語による統一された国語による一貫性のある国民・地理が、できあがってしまったんです。

その意味で、やなぎさんの言葉への関心には共感します。ロシア・アヴァンギャルドや仮面劇に近い感触を僕は感じています。

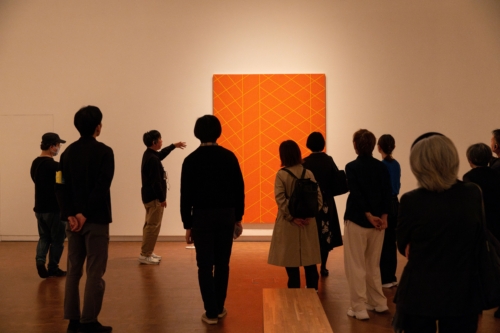

やなぎ リアリズムの芝居が耐えがたいほど嘘に見える時があるわけです。演劇で表現される人間の喜怒哀楽を見ていると、次第に飽きてきます。何千年も変わらずに表象されてきた感情の炎を見ていると、だんだんと遠ざかって感じる。いっそのこと、それは機械にやらせればいいのでは? とすら思えてくる。それをテーマにしたのが、いま高松市美術館で開催している「神話機械」展です。ただ悶絶しつづける機械、それに拍手をおくるだけの機械。そういうのが並んでます(笑)。

永田 ロシア・アヴァンギャルドにも機械の演劇への夢はありました。その身体論は、心理主義を拒否していて、心理など全く問題にしないか、心理は「自分の外からやってくるもの」と見なしています。それに通じるものがありますね。例えば中之島のような固有の場所でやなぎさんが演劇をするとしたら、中之島の固有の歴史の層を掘り返す、とてもラディカルで面白いものになるんじゃないでしょうか。

やなぎ 表現に限らず、日本はあらゆるものを白くしないと気が済まないんですよ。グレーという曖昧な領域も、ブラックに含まれてしまう。そうなると、全部の規定をクリアして、クレームが起きない作品ばかりが求められてしまう。特に野外劇ではそれは絶対に無理です。台湾のように盗電してやるようなことは、日本ではできない。アジールなき世界は苦しい。グレーの部分を残してほしいですね。芸術は白と黒を同居させる矛盾を抱えたものですから。

[文:島貫泰介]

●プログラム内容

第1部 船上ツアー「水辺の生活文化史と演劇」

会場:アクアライナー

[福島港(ほたるまち)→中之島を時計回りに一周→福島港(ほたるまち)] *雨天決行

ゲスト:やなぎみわ(美術家、演出家)、山田創平(京都精華大学人文学部准教授)

司会:木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授/アートエリアB1運営委員)

第2部 トーク「中之島における野外演劇の可能性」

会場:大阪大学中之島センター

ゲスト:やなぎみわ(美術家、演出家)、永田靖(大阪大学文学研究科教授/共創機構社学共創本部長)

司会:久保田テツ(大阪音楽大学准教授/アートエリアB1運営委員)

やなぎみわ|Miwa Yanagi

神戸市生まれ。京都市在住。若い女性が自らの半世紀後の姿を演じる《マイグランドマザーズ》の写真シリーズなど、現代社会に生きる女性を扱った作品を制作。第53回ベネチア・ビエンナーレ日本館代表(2009)。2011年から本格的に演劇活動を始め、『ゼロ・アワー東京ローズ最後のテープ』アメリカ・カナダツアー、台湾製の移動舞台車による野外劇の巡演など。アートエリアB1主催の「鉄道芸術祭」では2012年に総合プロデュースを務め、館内にプラットホームをイメージした「駅の劇場」を出現させた。2019年は10年ぶりの美術館個展が全国巡回のほか、神戸の芸術祭「TRANS-KOBE」には海上劇などで参加予定。

山田創平(やまだ・そうへい)

京都精華大学人文学部准教授。1974年群馬県生まれ。名古屋大学大学院博士課程修了。博士(文学)。専門は社会学(芸術と地域、マイノリティと地域、都市空間論)。厚生労働省所管の研究機関や民間のシンクタンクを経て現職。近年は国内外のさまざまなアートプロジェクトでリサーチやコンセプトデザインに関わり、自らもインスタレーションやパフォーマンス、舞台作品の制作を行っている。編著書に『たたかう LGBT&アート〈同性パートナーシップからヘイトスピーチまで、人権と表現を考えるために〉』(法律文化社、2016)、共著書に『セックスワーク・スタディーズ 当事者視点で考える性と労働』(日本評論社、2018)などがある。

永田靖(ながた・やすし)

大阪大学文学研究科教授。1957年生まれ。上智大学外国語学部ロシア語学科卒、明治大学大学院博士課程演劇学専攻単位取得退学。1996年大阪大学文学部に着任、現在に至る。専門は、近代演劇の理論と実践の比較文化的研究、20世紀演技論の誕生と形成、ロシア・アヴァンギャルド演劇の演劇史的研究、近現代日本演劇のアジア的展開過程の研究。編著に『Modernization of Asian Theatres』(Rawat、2019)、『歌舞伎と革命ロシア』(森話社、2017)共著に『Transnational Performance, Identity and Mobility in Asia』(Palgrave、2018)その他多数。現在、大阪大学副学長、大阪大学総合学術博物館館長、IFTR国際演劇学会Asian Theatre Working Group代表、日本演劇学会会長。