- Top

- Creative Contents

- 中之島建築リバークルーズ

中之島建築リバークルーズ

サイトツアー/トーク09 大阪中之島美術館

中之島建築リバークルーズ

日時:2019年3月2日[土]14:00─15:30頃(八軒屋浜船着場14:00出航/ローズポート15:30頃着)

料金:1500円

定員:50名(要チケット購入/先着順)

*雨天中止、晴天の場合も前日の天候による潮位上昇等で運航中止の場合があります。

ゲスト:倉方俊輔(建築史家/大阪市立大学 工学研究科都市系専攻 准教授)、髙岡伸一(建築家/近畿大学 建築学部 准教授)

モデレーター:植木啓子(大阪中之島美術館準備室 研究副主幹)

司会:木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授/アートエリアB1運営委員)

中之島とその対岸には、近代から現代の大阪を代表する個性的で優れた建築が多く建ち並んでいます。この日行われた催しは、それらの名作建築群をあらためて川から眺めてみようというリバークルーズ。チャーター船に乗り込んで、建築家でイケフェス大阪(生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪)の事務局長でもある高岡伸一さん、建築史家の倉方俊輔さん、そして2021年度末開館予定の大阪中之島美術館準備室の研究副主幹である植木啓子さんの解説で、ぐるりと中之島を水上視点で巡りました。

スタート地点は中之島からやや東に進んだ八軒屋浜船着場。天満橋のランドマークであるOMMビル(大阪マーチャンダイズマートビル)の目の前から出航です。

高岡 建築リバークルーズはじめての試みなのでどうなるかわかりませんけど、船に乗ってるだけでも楽しいですよね! ということで、まずはOMMビル。1969年に竹中工務店が設計・施工したビルです。当時は大阪でいちばんの高層ビルで、最上階には回転展望レストランがありました。

倉方 今日のクルーズにはじつはモデルがありまして、それはシカゴ。建築が有名で、OMMビルもじつは同地のマーチャンダイズマートを参考にしています。シカゴも中之島も商業で栄えた街ですから共通点が多い。

高岡 もともと大阪の中心市街地は問屋街だったんですが、経済成長にともなって大変な交通渋滞が起こってしまった。そこで問屋街を縦に積み上げて高層ビルにしちゃえ、という発想でOMMビルは生まれたんです。

さっそくの建築トリビアに参加者からは「へぇ〜へぇ〜へぇ〜」の声。奥に見える鉄筋コンクリートで再建された大阪城が、ある意味20世紀らしい遺産でもある(木が見直されている現在であれば、木造の再建を目指すだろうから)といった、身近なランドマークのエピソードも挟まれ、クルーズは快調なすべり出しです。

倉方 船を西に移動して、右手に見えるのは大阪万博の立役者、先日この世を去った堺屋太一さんのオフィス。シンプルな構成や打放しコンクリートの外観に設計を手掛けた安藤忠雄さんらしさが表れています。

高岡 そしてその少し西にあるひし形のオブジェは風の彫刻家・新宮晋のオブジェが一体化したオフィスビルです。

倉方 そして中之島の南側の大林本社ビル。73年に建てられた黒い高層ビルの手前のレトロなビルが26年に建てられた旧本社。特徴的な三連の長いアーチとその上のベランダは、実用性というより、「川側も建物の正面なんですよ」という記号的な役割を果たしている。この時代の近代建築は、水運が盛んだったこともあり、陸からだけではなく川からの眺望を意識してるんですね。大阪市中央公会堂もそう。

高岡 そうですね。「fukuhara」の看板が付いているビルは、改修でシンプルになりましたが、元はもっと装飾的な近代建築です。川の交差する場所にあることもあって灯台のようなイメージがありますね。

ああ、このあたりは紹介したい建築がたくさんある! リバークルーズなかなかせわしないですね(笑)。

次々に登場する名建築に、説明も早足になる講師のみなさん。それだけかつての中之島にとっては水運、そして川からの景観が重視されていた証拠でもあるでしょう。船は淀屋橋をもぐるように進みますが、かつてはこんなに頭スレスレではなかったそう。高度経済成長期に地下水を汲みすぎ、そのせいで地盤が下がってしまったのだとか。

倉方 商業の街・中之島のひとつの象徴が住友系の建築でしょう。外壁の存在感が特徴的な住友銀行大阪本店を建設する際には、東京帝大卒の俊英が集められました。外観は品よくシンプルですが、ここは内部がすごい!

高岡 右手には朝日新聞の建物であるフェスティバルタワー。最近新棟のウエストが完成してツインタワーになりましたね。低層部のレンガ調のタイルはここから見ると小さいですが、近づくと一人では持てないくらい大きいのがわかります。施工時にはかなり大変だったと聞きました。

中之島も21世紀に入ってどんどん変わっています。あ、そして右手にリバーサイドビル。大阪でもっとも新しい登録有形文化財で、東大安田講堂を設計した岸田日出刀の仕事です。昭和に建てられた戦後の低層のオフィスビルは少なくなっているのでとても貴重です。そして個人的にも大好き。

倉方 岸田日出刀は壁にこだわる建築家ですね。戦後、一般的にはビルの全面が窓になっていく傾向にあっても。

高岡 リバーサイドビル壁面の深緑のタイルは、特注の有田焼なんですよ。

美術館や科学館のある文化ゾーンを抜けると、だんだん倉庫街が増えていきます。この先にある川口エリアは明治以降は港のある物流拠点だし、それ以前は各藩の蔵屋敷が並んでいましたから、歴史をつないできた場所と言えるでしょうね。三井倉庫は戦後の建物で、面白いのが内藤多仲による設計であること。通天閣や東京タワーが有名な構造設計家ですが、なんでタワーの人が倉庫を? って思いますよね。倉庫には収蔵のための大空間が必要なので、通常の建築とは違う構造計算が求められる。それで内藤が起用されたんです。

ようやく中之島・土佐堀川を西から東へと移動し、クルーズも折り返し。ちなみに今日の船は、2009年のアートイベント「水都大阪」でヤノベケンジがつくったドラゴン型の船《ラッキードラゴン》の躯体になったものと同じであるとか。この制作に一本松海運も一役買っていますが、じつはアートに乗って川めぐりをしている、というのも本日の密かな趣向です。

土佐堀川から回頭し、堂島川を進むリバークルーズ御一行。ここで見えてきたのが黒川紀章のグランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)。黒川建築好きの倉方さんのテンションが一気にあがります。

倉方 黒川紀章の考え方として建築は生物と機械の融合であるべき、というものがあって、そうした性格はグランキューブ大阪にも表れています。6本の巨大な足のような部分が全体を支えていて、空いた下層部はピロティになっています。木がたくさん植えられていて、水辺から自然がつながるような印象を持たせますが、機械的な建築と生物的な自然が共生しているようです。

合理性の強調も黒川建築の魅力。ところどころにある斜めの構造物のなかにはクーラーや室外機が収められていて、メンテナンスがすごくしやすい。しかしいっぽうでフェイクの斜め構造もあったりするのもニクいところで、建築の原理を強調するためには見せかけの装飾も厭わないのが、黒川さんらしいですよね!

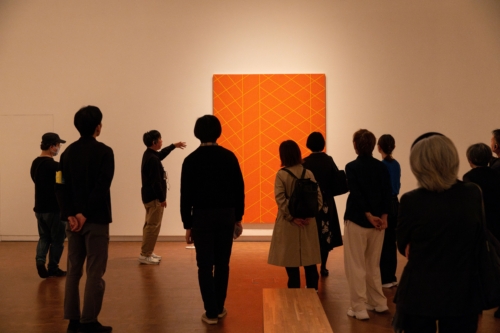

黒川紀章愛を堪能した後は、満を辞して植木さんの出番。2021年度に中之島に新たに加わる大阪中之島美術館についての解説です。

植木 みなさんご覧ください。前方に黒いキューブが浮かび上がるような建物が見えますね、あれが大阪中之島美術館です……! え、見えませんか。私には見えるんです。私の心の中には!

大阪中之島美術館といえば、さまざまな理由でようやく実現にこぎつけたことでも有名な建築。30年余の助走期間を経て、ついに基礎工事が始まったことを思えば、植木さんの目にありありと未来の偉容が浮かぶのも無理からぬこと。

植木 遠藤克彦さんの設計で、3年後にはみなさんをお招きいたします。中之島には中之島香雪美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、国立国際美術館、そしてアートエリアB1など多くの芸術文化施設が並びますが、そこに弊館も加わることになります。点ではなく面での活動を広げていきたいと思っています。

堂島川から見える建築物にも、村野藤吾が設計した新ダイビルを引き継いで建てられた同名の新ダイビル、昭和初期のアール・デコのトレンドを伝える水晶橋、茶色いグリッドの素材感が日建設計の大阪系の系譜を伝える大阪弁護士会館、あるいはDREAMS COME TRUEがプロデュースした中之島 LOVE CENTRAL、「ちょっとデカすぎなのでは?」な大阪市庁舎など、注目作が目白押しですが、ざっとの紹介で割愛。興味を持った読者のみなさんには、あるかもしれない次回開催にぜひご参加していただければ、と思います。

約1時間半のクルーズで紹介されたのはなんと46の建物。橋も加えれば50を超える名建築が建ち並ぶ中之島は、建築の歴史の保存庫とも言えるでしょう。明治から平成、そしてまだ明かされない新しい元号へと移り変わっていく大阪と中之島。その時代の変遷も噛みしめるリバークルーズでありました。

[文:島貫泰介]

倉方俊輔|Shunsuke Kurakata

建築史家。1971年東京生まれ。早稲田大学大学院博士課程満期退学、博士(工学)。現在、大阪市立大学大学院工学研究科准教授。近著に『東京モダン建築さんぽ』(エクスナレッジ、2017)、編著に、『大阪建築 みる・あるく・かたる』(京阪神Lマガジン、2014)、『これからの建築士』(学芸出版社、2016)など。日本建築設計学会編集委員長、イケフェス大阪実行委員会、東京建築アクセスポイント。「建築の日本展」(森美術館、2018)共同企画。

髙岡伸一|Shinichi Takaoka

1970年大阪生まれ。建築家、近畿大学建築学部准教授。設計活動と並行し、近代建築や戦後建築の再評価・利活用についての研究・実践を行う。戦後のビルを愛するグループ「BMC」メンバー 。主な共著に「いいビルの写真集」(パイインターナショナル、2012)、『大阪名所図解」(140B、2014)、『生きた建築 大阪2」(140B、2018)など。大阪市内を中心に100件以上の建築が公開される建築イベント「生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪」(通称:イケフェス大阪)の実行委員会事務局長を務める。

植木啓子|Keiko Ueki

大阪中之島美術館準備室 研究副主幹。1969年新潟県生まれ。マンチェスター大学大学院、マルセイユ研究滞在を経て、1997年からサントリーミュージアム[天保山]学芸員。ニューヨークADC賞で金賞を受賞した「純粋なる形象 ─ディーター・ラムスの時代」展(2008)をはじめ、主にヨーロッパの建築・デザイン領域の展覧会を企画。2012年から現職に転じ、企業・行政・大学その他との「デザイン連携」「場の創出」に取り組んでいる。