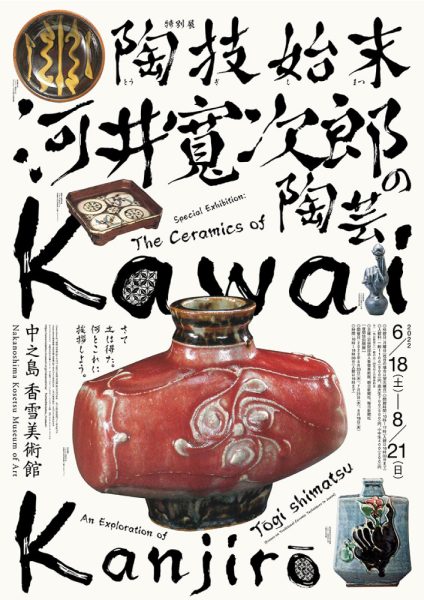

陶技始末―河井寬次郎の陶芸

河井寬次郎(かわいかんじろう・1890~1966)は、近年の「民藝」ブームにより、注目が増している陶芸家の一人です。河井は島根県安来に生まれ、東京高等工業学校窯業科(現東京工業大学)に入学し、窯業を学びます。大正3年(1914)に京都市陶磁器試験場に入り、技手として約3年間の勤務後に独立。同9年に五条坂の窯を入手して「鐘溪窯(しょうけいよう)」と名付け、以後没するまで京都で活動しました。

初期は様々な釉薬の技術を駆使して、中国の古い陶磁器をモデルにした作品を発表します。ところが、思想家柳宗悦(やなぎむねよし)との出会いをきっかけに、柳・陶芸家の富本憲吉(とみもとけんきち)・濱田庄司(はまだしょうじ)との連名で、大正15年(1926)に『日本民藝美術館設立趣意書』を刊行します。「用の美」に即した素朴な味わいの作風に大きく転換し、民藝運動の中心的人物として活躍。戦後は用途をもたない陶彫(とうちょう)による造形作品を展開しました。

本展のタイトル「陶技始末(とうぎしまつ)」は、河井が各地の窯場を訪問した際の実見録を、民藝運動の機関誌『工藝』に寄稿していた連載のタイトルです。これまでに紹介されていなかった河井の陶芸作品を中心に、創作活動の始まりから終わりまでをたどり、併せて、河井を支援した関西の収集家たちによるコレクションも紹介し、計約100点を展示します。

展覧会の詳細

〈開催期間〉

2022年6月18日(土)~8月21日(日)

〈休館日〉

月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

〈開館時間〉

10時~17時(入館は16時30分まで)

※2022年6月23日(木)、7月21日(木)、8月18日(木)10時 ~ 19時30分(入館は19時まで)

〈料金〉

一般 1100(900)円/高大生 700(500)円/小中生 400(200)円

※( )内は20名以上の団体料金

【割引サービス】

・本人と同伴一名

朝日友の会(200円引き)、障がい者手帳(半額)

・本人のみ

藪内燕庵維持会(200円引き)、フェスティバルホール友の会(クラブ)(200円引き)

<新型コロナウイルス感染防止対策について>

1.実来場での観覧を予定しているプログラムは、今後の感染状況によっては、オンライン配信のみに変更となる場合があります。ご来場の際には、本ウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

2.各会場では、感染防止対策を行った上でプログラムを開催いたします。

3.ご来場のお客様は、以下についてあらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

・マスクを着用されていない方のご入場はお断りさせていただきます。

・万が一に備え、ご来場の皆様には連絡票へ氏名、電話番号、メールアドレスのご記入をお願いいたします。

・体調がすぐれない方、過去2週間以内に発熱等の症状があった方や感染拡大地域への渡航歴がある方は、ご来場をご遠慮ください。

・ご来場時の検温にて、37.5度以上の発熱が確認された場合は、ご入場をお断りいたします。