- Top

- Creative Contents

- 5日間の都市計画

5日間の都市計画

饗庭伸(都市計画家)

この調査のお話をいただいたとき、最初は難しいかな、と思ったのですが、「むしろ大阪や中之島をよく知らない人に頼みたい」ということなのでお引き受けすることにしました。「難しいかな」と考えた私、つまりたくさんの先達が分厚い都市計画を積み上げてきた大阪をたった数日で理解できるわけがない、という真面目な私を封印して、力を抜いて5日間で出来る都市計画をすることにしました。

言語に例えると、東京の都市計画だろうと、大阪の都市計画だろうと、開発業者の都市計画だろうと、近代の都市計画の文法は共通しています。それぞれの都市計画が固有である理由は、そこに乗る単語=情報の違いにあります。この調査では、近代の都市計画の文法を使いつつ、5日間で集めた情報をその文法の中に入れることによって、中之島の固有の都市計画を生成することにしました。5日間で集めることができる情報には限りがあるとはいえ、情報の組み合わせは無限に近いほどあります。いくつかの情報の組み合わせで仮説的に生成される複数の都市計画が、中之島でこれまで考えられてきた都市計画を別の角度から照らすことになるのではないかと考えたわけです。

近代都市計画の文法とは何でしょうか。ごく単純化すると、【主体】と【目的】と【実現手段】の組み合わせが近代都市計画の文法です。主体とは【誰が誰のために】、目的とは【何のために】、実現手段は【どのように】です。

例えば【政府が市民のために】【健康な環境を実現するために】【公園を整備します】、あるいは【地域の人たちが住民のために】【快適な住環境を維持するために】【建物の形を詳細に制御します】、こういったことを束ねたものが都市計画です。かつての主体は【政府が市民のために】だけでしたが、それは都市がすごい速度で拡大するときに暫定的におかれた主体であったので、都市が成熟したり縮小したりしている現在は、主体はどんどん多様化しています。たとえば、【商店街がNPOのために】という主体も成立しますし、【空き家の持ち主が障害の当事者のために】という主体も成立します。こうした無数の異なる主体を束ねたものが公共と定義されるようになってきたということです。そしてそれにあわせて目的も無数に、実現手段も無数にあります。この単純な文法に入れ込んでいく中之島ならではの【主体】と【目的】と【実現手段】の情報を探すこと、このことが調査の目的となりました。

では、その情報をどのように集めるのか。都市についての情報は、どこよりもその都市の中にあります。できるだけ歩き回って、耳に入ってくる情報、目に飛び込んでくる情報を見つけることにしました。また、もう一つ心がけたことは、情報を並列に扱うということです。私の目は専門性で曇っているので、都市計画に関係があるかないかで無意識の選別をしてしまいます。しかし、普通の人たちは、日常の生活と継ぎ目なく都市を考えているはず、例えば晩御飯をつくりながら、音楽を聴きながら、満員電車にゆられながら都市を考えているはずです。一方の専門家がやってしまうことは、情報を選別した小さな土俵をつくり、そこに普通の人たちを誘い込み、日常のことを忘れてもらって、こてんぱんにやっつけること。このこともまずいなあと思っていたので、今回の調査では、5日間の日常の中で手に入った情報、つまり東京の自宅を出てから、JR横浜線に乗り、新幹線に乗り、ビーワンにたどりつき、そこで作業をして、また同じ道をたどって自宅に戻るまでの間に手に入れた情報も並列に扱うことにしました。

調査では中之島を中心とした大阪の街を歩きました。しかし、歩いてみてはっきりわかったのは、中之島の自由なようでいて、不自由な未来でした。

中之島には空地も多く、まだ開発途中の様相ですが、空地の未来は、何でもありなように見えて、実は資本と公共の理屈にがんじがらめになっています。これは中之島が一等地だから起きることです。おそらくこれから中之島には、超高層の高密度な建物や巨大な公共施設が建ち並ぶでしょう。

そういった大雑把さには、20世紀後半にたっぷりと批判が降り注いだので、大雑把なものの足下には、広場や、緑や、歩行者空間が周到に準備され、そこにはオープンカフェや地産地消のマルシェが周到に準備されることでしょう。こうした未来は悪いものではありませんが、それがたやすく想像でき、もう私達は道路のちょっとした曲がり方とか、木の植え方とか、椅子の配列とか、そんなものにしか想像の自由が与えられていないのか、と思わせるほどに中之島の都市計画は隘路に追い込まれていました。

はてどうしようと考えた時に頼ったのが、中之島のあちこちに膨大に集積されている美術工芸品です。東洋陶磁美術館には1000年くらい前からの工芸品が収蔵されていました。準備中の大阪市立美術館は充実した佐伯祐三のコレクションを持っていました。ちょうど国立国際美術館では、80年代の現代美術の企画展が開催されていました。過去のあちこちの時間の中で作り出された美術工芸品の力を借りることによって、隘路に入り込んでしまった中之島の都市計画の時間軸をずらし、そこから別のありえたかもしれない未来の都市計画を仮説的に描き出せるかもしれない、と考えました。

集めた情報を紹介しておきます。【主体】は10の主体を集めることができました。例えば東洋陶磁美術館で相撲をとっているおじさんと、橋のたもとにずっといるライオン、パリで客死した天才画家などです。【目的】は26枚の絵画的なイメージの力を集めることができました。例えばアンゼルム・キーファーの多義的な絵画であったり、日比野克彦のダンボールのサッカーフィールドなどです。【実現手段】は80の言葉を集めることができました。その言葉は5日間の中で耳に入った情報からも並列的に抽出しました。

「亜熱帯」という言葉は行き帰りの新幹線で読んだ詩集から抜き出しましたし、「ジョンレノン」という言葉は、iPodから聞こえてきた歌詞から抜き出しました。

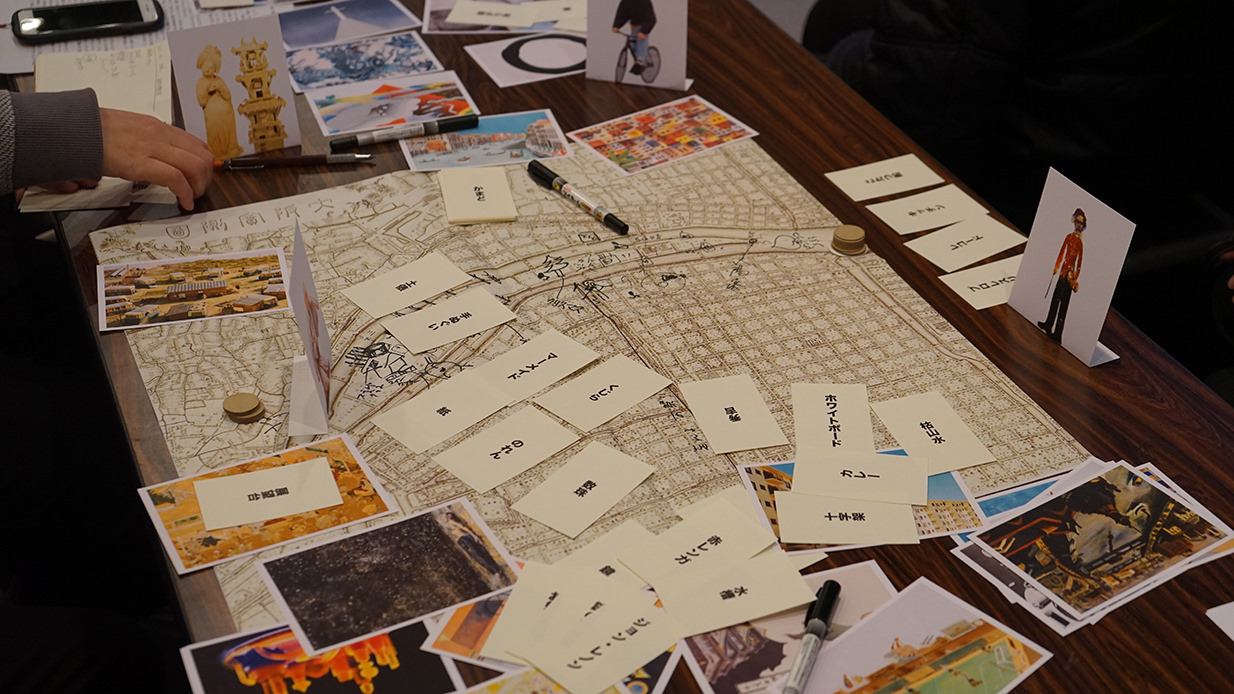

10の主体が額を寄せ合って、26枚の絵画的なイメージを手がかりに中之島の将来を考え、80の言葉を組み合わせてその実現手段を考える、そこから中之島のありえたかもしれない都市計画が描き出されます。調査の仕上げは、【主体】【目的】【実現手段】を組み合わせて、都市計画を生成するワークショップでした。参加者が自分が選んだ主体になりきり、その主体が目的のヒントとなる絵画的なイメージを選び、全員で言葉を選んで実現手段を考える。それを繰り返すことによって【主体】と【目的】と【実現手段】の組み合わせをたくさん作り出していくワークショップです。

集まっていただいた方はそれぞれお互いを知らず、その方々に、このややこしい枠組みがうまく伝わるのだろうか、お互いにやりとりができるのだろうか、始まるまでは少し不安がありましたが、蓋を開けてみると、あちこちでやりとりが順調に始まり、1時間ほどの間にたくさんの都市計画が生成されていきました。

中之島において、5日間でどれくらいの都市計画が可能なのか。そこにどれほど豊かな計画を作り出すことが可能なのか。そんなことがこの調査で問われていたことではあるのですが、うまく答えることができていたのでしょうか。このワークショップで使ったツールの一式は、ビーワンの棚の中に置いてきましたので、1時間くらい中之島の都市計画をやってみたいな、と思った方は、機会をつくってみてください。

饗庭伸 Shin Aiba

首都大学東京都市環境学部都市政策科学科教授。

1971年兵庫県西宮市生まれ。専門は都市計画とまちづくり。人口減少時代における都市計画のあり方、震災復興、東アジア諸国のまちづくりなどに関する研究とともに、岩手県大船渡市、山形県鶴岡市、東京都世田谷区など、国内各地のまちづくり現場に携わる。近著に『都市をたたむ』(花伝社、2015)、『コミュニティによる地区経営』(共著、鹿島出版会、2018)など。

http://www.aibalab.com/